![]()

無謀だと言われてもやってみる価値があることは

いくらでもある

2025.07.03

パラメトリック・ボイス

Unique Works 関戸博高

どんなことであれ、新しいことを発見するのは楽しい。その楽しさにつられて、ここ最近は

4〜5種類のAIアプリを並行して使うのに凝っている。私が継続的に追っかけている三つほど

のテーマについて主に使っているのだが、驚かされるような応答もあれば、それほどでもない

ものもある。だが今のところ実感としては7〜8割の確率で、期待以上の返事が得られている。

もちろん、結果はこちら側の問いかけの質にもよるので駄目な場合は、こちらの問い方を変え

て返答を待つ。それもまた面白い。

こうした話は、AIをよく使っている読者には当たり前のことかも知れない。だが、私にとって

はとても助かるし面白い。そんな時には、ゲームに没頭する若者たちの気持ちがよく分かる気

がする。

そして日々AIと向き合い、「情報収集散歩」を続けていると、セレンディピティー(偶然の幸

運な出会い)と言えるような情報と巡り会うことがある。思いがけなく現れた情報が、後日意

味があることに気付くこともある。 何十年も忘れていた記憶が、急に蘇るように、その成り行

きの理由が分かると、自分の思考だけではたどり着けなかった発見に出会えたようで、嬉しく

なる。

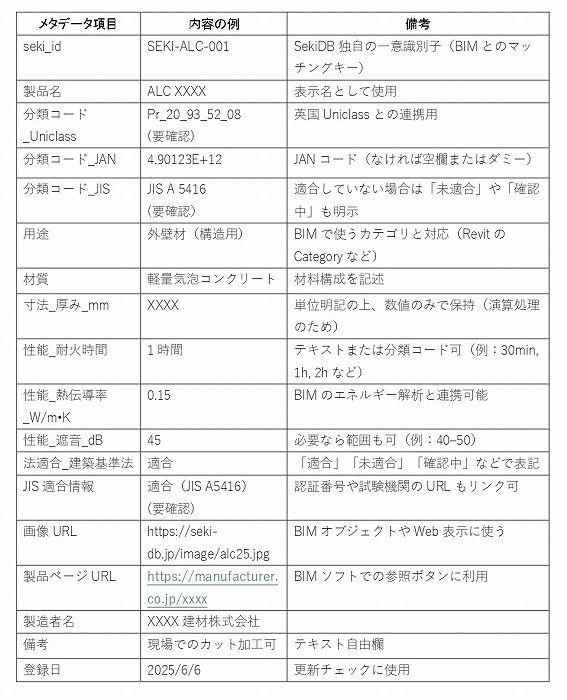

そんな日々の中で前回のコラムでも触れたが、AIで「建築資材データベース(略称:

SekiDB)」を作ることを続けている。インターネット上の情報空間やAPI連携などを通じて、

建材に関するコンテンツを集める仕組みを作ろうとしているのだ。既存のWeb上のカタログサ

イトとは異なり、より構造的でBIMとの連携でさまざまに活用できるデータベースである。

その基本理念は次の通りである。

1. 建材の情報を一元化・構造化し、BIMモデルと連携できる形式で提供する

2. JIS適合・法規制・分類コードなど、信頼性ある実務情報を網羅する

なぜSekiDBが必要かというと、単にBIMデータを積算へと連携するためだけではない。日本

にはこれだけの建設産業がありながら、そのバックヤードに情報の「倉庫」と言えるデータ

ベースが、誰もが自由に使える公共的なインフラとして存在しないことが、おかしいと思った

からだ。

SekiDBがあれば、建材の「カルテ」としてCO2排出計算や施工管理や施設管理(FM)にも活

用できる。こうした環境でSekiDBが役立つためには、メタデータの整備・管理が欠かせな

い(注1)。数十年後に建物が解体される時に、既に市場から消えてしまった建材であっても、

その性質や用途の記録が残されていれば、きっと価値のあるものになるはずだ。

(注1)メタデータの事例

まだ全体像を発表できる段階ではないが、考えている断片でも知ってもらえれば、何かヒント

をくれる人が現れるかも知れないと思い、書いてみることにした。

では、SekiDBのコンテンツをどのような仕組みで集めれば良いのか? 私は以下の二つの方

式があると考えている。

①大風呂敷方式:

公的機関によって、あらかじめ情報収集のシステムが制度的・法律的に構築されており、情

報の収集が自動的に行われる方式。これは良い案に思えるかも知れないが、私の経験からは

実現には悲観的である。

②小さく産んで大きく育てる方式:

将来的に複数の設計組織が情報連携し、いずれSekiDBがデファクト的になるようにシステム

を作っておく方式、つまり必要事項をメタデータとした情報の器を作っておく方式である。

まずは小規模な設計チームが、それぞれに建築モデルを作りながら特記仕様書を整えるよう

に漸進的にSekiDBを作っていく。

いずれの方式においても、BIMソフトにアドインされ、設計過程で機能し始めれば、メーカー

等も自主的にそのデータベースに自社製品を登録し始めるはずだ。それが営業の第一歩になる

だろう。

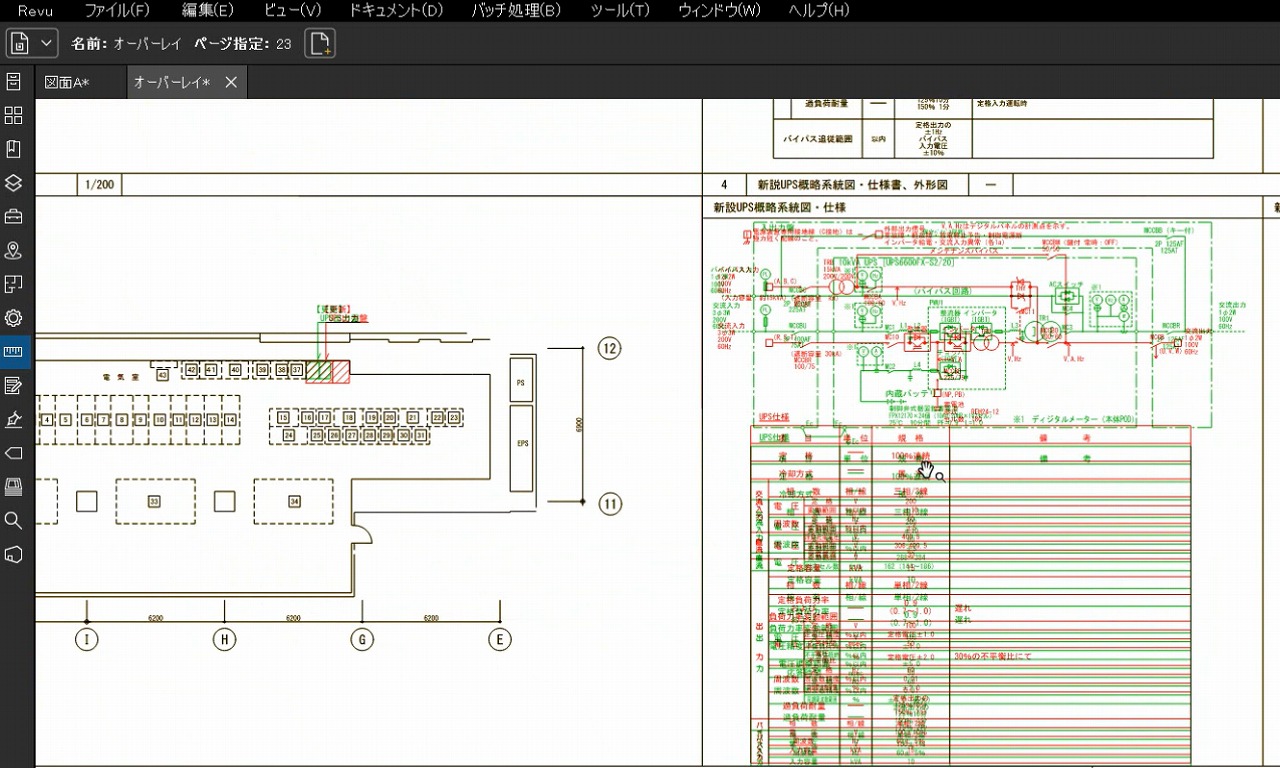

だが、世の中、そうは簡単にいかないよと言う声が聞こえてくる。実際、BIMデータと

SekiDBを連携させて構想した「自動積算システム」について、AIにその実現可能性の評価を

させたところ、以下の様な的確な回答が返ってきた」。

AIによる総括的評価

提案されている「BIM データを活用した自動積算システム」は、明確なワークフローと標準

化への高い意識、具体的なデータベース連携など、多くの強みを持っています。実現すれば、

建設業界における積算業務の生産性向上や精度向上に大きく貢献する可能性があります。

しかしながら、その実現と効果的な運用のためには、BIM モデルの品質確保、分類体系の整

備、データベースの充実、関係者間の合意形成と教育、そして導入・維持コストといった課

題を克服する必要があります。

これらの課題に計画的に取り組み、段階的な導入やパイロットプロジェクトを通じて検証を

重ねていくことで、システムの実現可能性は高まると評価できます。特に、BIM データの

入力ルールの徹底と、関係者全員の BIM リテラシー向上が成功の鍵となるでしょう。

要するに、ここでの指摘の大半は、煎じ詰めれば「人と組織」に困難な課題があると言ってい

る。確かにそのとおりだ。AIもここにはそんなに踏み込まず、人間が自分で考え努力しろと

言っている様なものである。

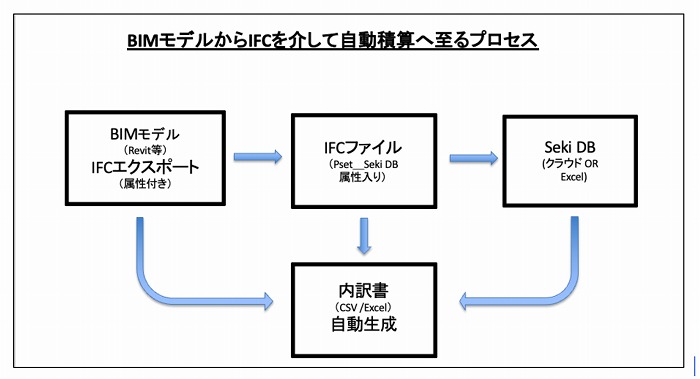

BIMモデルから自動積算へ至るプロセス

最後に、このSekiDBの困難な課題に即して、冒頭に触れた実際にあったセレンディピティな

出会いに触れておきたい。

それは「メタデータ」について調べていたときだった。必然的に図書館におけるメタデータの

話につながり、その結果15年ほど前、当時国会図書館館長であった長尾真氏が提唱した「長

尾構想」の存在を知った。

この構想は、すべての出版物を電子化し、図書館を通じて誰もが公平にアクセスできる「知の

インフラ」を築くというものだった。言い換えれば、SekiDBが目指すものと非常に近い方向

性である。その中で、メタデータは「知識への入り口」であり、「検索可能性の鍵」として位

置付けられていた。

「長尾構想」はその後も紆余曲折を経て、無くなりはしないながらも、知識や情報を特定の個

人・企業・機関だけの所有物にせず、すべての人が自由にアクセス・利用・継承できる“公共

財”として再構築するという目標には、程遠い状態とのことである。

「構想」が「知識への公共的アクセス」を支える制度・技術・思想の総合設計図だったと

いう意味で、SekiDBのこれからにとっても、大変意義深い出会いであったことは間違いな

い(注2)。

いずれにしても、理念とそれの実現への道筋は、どのようなものであっても困難が伴うという

ことであるが、そう簡単には投げ出せないことを自己確認した次第である。

注2:LRG(ライブラリー・リソース・ガイド)2019年春号 他を参考にした。