![]()

BIMを用いたコーディネーションの作法

2025.08.19

パラメトリック・ボイス 芝浦工業大学 志手一哉

「重ね合わせ」とか「干渉チェック」だけでは言い表せない業務を「コーディネーション」と

言うことにしているのだが、コーディネーション業務の半分以上は重ね合わせや干渉チェック

である。多くの場合、重ね合わせて、干渉などの問題を発見し、解決方針を決定し、データ修

正を行う一連の流れになる。

このような業務は、30年ほど前(1990年代初頭)に2次元CADが広まりはじめた頃から脈々

とおこなわれてきた。手描きからCADに変わることで1フロアを分割しなくても平面詳細や躯

体を描けるようになり、参照機能を用いて他の図面のデータを重ねることができるようになっ

た。平面詳細図や構造伏図を重ね合わせながら躯体図を描いたり、平面詳細図や躯体図と空調

や衛生の配管図を重ね合わせて縦配管やシャフトの位置を決めたり、メーカーのカタログを元

に作成した部品データを配置して細部を納めたりしたりしながら、データによるコラボレー

ションへと仕事の進め方が変化する中で、業務名称も「施工図作成」から「生産設計」へと変

わっていった。

それから約30年の間にBIMへとソフトウェアが充実し、描画データはデータベースへと変遷

した。これにより、コーディネーションで検討できる内容の質と量が飛躍的に向上した。

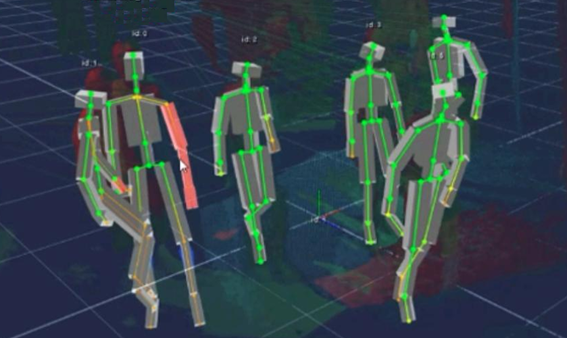

2次元CADでは水平面(見下げや見上げ)の干渉しか検討できなかった重ね合わせは、3次元

データで360度の干渉を検討することができるようになり、施工段階にならなければ発見でき

なかった問題を、設計図書の完成までに解決できるようになった。干渉や不整合がすべて解決

された設計図書は、工事段階における工数やコストの不確実性を大幅に減少させる。これは、

コストプラスフィー契約の採用検討を容易にするものであり、設計段階で干渉や不整合といっ

た問題を解決するコーディネーションを管理できる発注者は、プロジェクトにおけるBIM活用

の効果を最大限に高めることができる。

BIMを用いたコーディネーションを効果的に行うためには、いくつかの考慮点がある。

1.干渉チェックと修正のタイミング・内容

ソフトウェアによっては、モデル修正のタイミングによって作業の手間が大きく変わる場合が

ある。例えば、配管に勾配を設定した後に経路を変更するには勾配設定前の状態に戻す必要が

あったり、トラス構造の鉄骨の芯線にプロファイルを設定して肉付けした後に構成部品の配置

を修正する際には芯線だけの状態に戻す必要があったり、鉄骨のジョイント設定後に断面形状

を変更する際にはジョイントがない状態に戻す必要があったりと、ソフトウェアごとに操作上

の制約が存在する。こうした手戻り工数の増加を防ぐためには、勾配設定前、芯線のみの状態、

ジョイント設定前など、モデルが比較的単純な段階で、可能な限り干渉チェックと修正を行う

べきである。つまり、プロジェクトで使用する各ソフトウェアの特性を理解した上で、モデル

修正の手間が最小限となるよう、1段階目、2段階目、…n段階目と、干渉チェックと修正にお

けるモデルの状態とチェック内容を段階的に計画することが望ましい。この計画に基づいてい

る限り、前の段階に戻るような設計変更は許容すべきではない。

2.BIMオーサリングツールから他ツールへの切り替え計画

何をどの時点でBIMオーサリングツールから2次元CADや3次元CADなどの別ツールに切り替

えるかを計画することも重要である。例えば、外壁にPCa版を使用する場合、割り付け、取付

金物と躯体・内装の取り合い調整が完了すれば、製作図や施工図の作成は2次元CADで行うと

決めることができる。そのように決めれば、PCa版のBIMオブジェクトの詳細度は、割り付け

と取付金物の検討ができる程度で十分となる。また、大断面木質材料のようにCNC加工機で

自動切削を行う場合、3次元CADデータから加工データに展開できるとすれば、BIMオブジェ

クトで干渉チェックと修正を完了した後は、木質材料の部材は3次元CADに切り替えて単品に

分割し、ディテールを作り込み、細部の干渉はビューアを用いたコーディネーションでチェッ

クするのが効率的である。その他、組織内で標準図が整備されているディテールは、それらを

活用するのが良い。例えば、パラペットはその高さ、建具は位置や大きさを確定できれば、工

事仕様やディテールは部分詳細図を参照すれば足りる。BIMオーサリングツールで必要以上に

ディテールを作り込むことに手間をかけることは、本質的な業務ではない。

3.BIM利用目的の抽象化

BIMを利用する目的を抽象的に捉えることが重要である。例えば、明細見積内訳書の自動作成

はBIMとの相性が良いように思えるが、そのためだけにBIMオブジェクトの形状や情報の詳細

度を上げなければならないのであれば、「誰がその情報を入力するのか」という問題に直面し、

先に進まない可能性がある。明細見積書の作成を効率化するよりも、設計段階でのコストマネ

ジメントを高度化することの方が重要であり、詳細度が低いBIMデータでそれを実現する方法

を検討する方が良い。配筋検査も同様に、検査を効率化するツール開発に注力するよりも、不

良が発生しないようなコーディネーションをBIMで徹底することが先決である。また、躯体図

の作成においては質疑応答が頻発し、そのやり取りに多くの工数がかかるが、設計段階のコー

ディネーションが完了していれば、質疑応答なしに完璧な躯体図を作成することが可能となる。

躯体図の自動作成を目的とするよりも、コーディネーションの方法と、それを実施するための

スキルセットを検討する方が良い。

建設プロセスの各段階で、多くの企業がBIMを上手く利用している。一方で、そこに辿り着け

ていない企業も少なくない。組織としてBIMを上手く使えるようになるには、短期的なメリッ

トを求めてはいけない。BIMを導入するためにプロセスを変えるのではなく、理想的なプロセ

スを実現するためにBIMを効果的に活用するのが正しい作法である。BIMをツールとして適切

に使いこなせるようになって初めて、BIM技術によるDXの理想像が見えてくるだろう。