![]()

プロジェクトの共通認識を築く

~人と技術をつなぐリーンコンストラクション

2025.08.26

ArchiFuture's Eye 竹中工務店 山崎裕昭

「BIMやデジタルの話ばかりするのはやめましょう」

私は、最近、BIMの説明などでプロジェクトを訪問した時に、よくそういう言い方をしていま

す。

BIMを始めとするデジタルツールの可能性は確かに大きく、建設業界の未来を語る上で欠かせ

ない要素です。しかし、私が今、感じているのは、「ツールや手法ありき」または「テクノロ

ジーありき」で物事を考えてしまうと、本来の目的を見失い、かえって生産性が下がってしま

う危険性です。

前回のコラムに書いた「共通認識の質を高めるコミュニケーション手法の一つ」ということを

深く考え始めたのは、その危険性に気づいたからでした。そしてその気づきに至ったきっかけ

が、「リーンコンストラクション」という言葉との出会いでした。みなさんもあまり馴染みが

ない言葉だと思いますので、少し説明をしておきたいと思います。

リーンコンストラクションとは

リーンコンストラクションは、「トヨタ生産方式」を建設業に応用した考え方です。

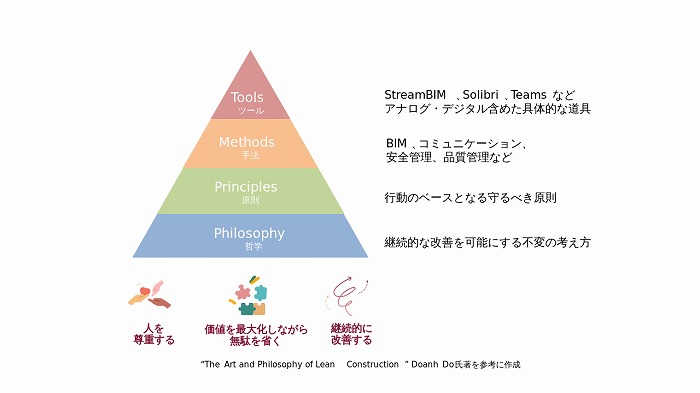

リーンコンストラクションが対象とする分野は広く、手法やツールに限らず、行動原則や哲学

も共に語られます(図1)。そのリーンコンストラクションの3つの哲学が、「人を尊重す

る」、「ムダを省き、価値を最大化する」、「継続的に改善する」です。

図1:リーンコンストラクションの概念図

「リーン/Lean」という単語自体の意味は「やせ型の」や「脂肪のない」ですが、そこから

「ムダのない」という意味で用いられています。それもあって、「リーン」と聞くと「効率

化」という印象を持つ方が多いのですが、決してそれだけではありません。私は特に、リーン

の真の価値は「人を尊重する」にあると考えています。

リーンコンストラクションは、BIMやプロジェクトマネジメント、契約形式、チームビルディ

ングなど非常に幅広い分野を扱います。詳細は今後のコラムで紹介していきます。

リーンコンストラクションとの出会い

リーンコンストラクションとの出会いは、遡ること3年になります。幸運にも、いつもBIMの

取り組みを参考にしていた北欧のプロジェクトを実際に訪問する機会がありました。

その会議には、発注者側のプロジェクトマネジャーであるA氏が参加してくださったのですが、

A氏の口から出てきたのが、「リーンコンストラクション」という言葉でした。

「私たちのプロジェクトでは、リーンコンストラクションの考え方に基づき、関係者全員で

一つの目的に向かって、共通認識を持って進んでいる。そのために、必要なツールを使ってい

るんだ。」

「効果的な使い方のコツを知りたい!」と期待していた私は、少し肩透かしをくらったような

気持ちになりました。

しかし、ずっとA氏の話を聞いていると、私の中で少しずつ腹落ちしていきました。

そのプロジェクトでは、発注者だけではなく、設計者も、施工者も、専門工事会社も、プロ

ジェクトの目指す姿や、進め方、制約条件などについて、同じレベルでの「共通認識」を構築

するための様々な取り組みが行われていたのです。

では、私が北欧で感じたその「共通認識」とは何だったのでしょうか?

「プロジェクト関係者全ての共通認識」とは?

「プロジェクト関係者全ての共通認識」という言葉について、私なりに言葉にしてみました。

プロジェクトに関わる全ての関係者(発注者、設計者、施工者、作業員を含む専門工事会社な

ど)が、以下の3つの要素について各自の役割に応じた適切なレベルで、それぞれ納得できる

形で理解している状態

1. 目的・価値観の共有

- プロジェクトが目指すゴール(品質、コスト、工期だけでなく、社会的価値や意義)

- 何を最も重視するかの優先順位

2. プロセス・制約条件の理解

- プロジェクトの進め方、意思決定のルール

- 技術的制約、予算制約、スケジュール制約の共通理解

3. 役割・責任の明確化

- 各関係者の役割と責任範囲

- 問題が発生した時の対処方法や連携体制

『それって当たり前にやってることでは?』と思われた方が多いと思います。私も同じでし

た。そこで、この定義を基準に自分が過去に担当したプロジェクトから2つ抜き出して、簡単

に振り返ってみました。

自分の現場で「プロジェクトの共通認識」を築くことができていたか?

Mプロジェクト(2013年:約6,000平米):発注者から職人さんまで密なコミュニケーション

で進行。信頼関係をベースにした満足度の高いプロジェクトとなった。

Yプロジェクト(2019年:約20,000平米):BIMモデルを活用し、関係者との認識共有を効

率化。技術を活用した共通認識の構築で成功した。

どちらのプロジェクトも最終的にはうまくいったと思っています。しかし、先ほど定義した

「プロジェクト全体での共通認識」という観点で振り返ると、関係者それぞれとは「良好な関

係」を築けていたものの、プロジェクト全体の目的や価値観を全関係者が納得するレベルで共

有できていたかという点では、自信を持って答えることができませんでした。

私がA氏の言葉から感じたのは、「良好な関係」を越えた、そういう共通認識でした。これは、

これまでの取り組みを否定するものではなく、『もっとよくできるんじゃないか?』という前

向きな気づきでした。

さいごに

建設技術者の減少が進む中、抜本的な生産性向上が求められています。では、私たちに何がで

きるのか?

リーンコンストラクションは、単なる効率化手法ではありません。それは、建設に関わる全て

の人々の知恵と経験を最大限に活かし、共通の目標に向かって協働するための哲学であり、実

践的なアプローチです。BIMやその他のデジタルツールといった道具や手法は確かに強力な武

器ですし、必ず必要なのですが、それらを真に活かすためには、まず「人」と「人とのつなが

り」を大切にすることから始める必要があります。

「技術は手段であり、それが目的化してはいけない。」

そういう言葉をみなさんもよく聞きことがあると思いますし、よく口にしている人もいると思

います。でも、その後、具体的な行動に結びつけるのは意外と難しいんですよね。私もいつも

悩みながら進んでいます。リーンコンストラクションについて学び、実践していくことで、そ

の具体的な行動へのヒントを得ながら様々なことに取り組んでいます。

私たち自身も、まだまだ勉強している最中ですが、興味のある方(特に、建設プロジェクトの

発注者の方!)がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけてください。

次回は、リーンコンストラクションの中でも度々話題になる、「請負契約」について、話をし

たいと思います。

万博会場内で行われたリーンコンストラクションの国際学会IGLC33の様子(2025年6月)