![]()

設備のBIM普及を後押しするための現実的な

パラメータバリューの扱い方

2025.09.09

パラメトリック・ボイス 日本設計 吉原和正

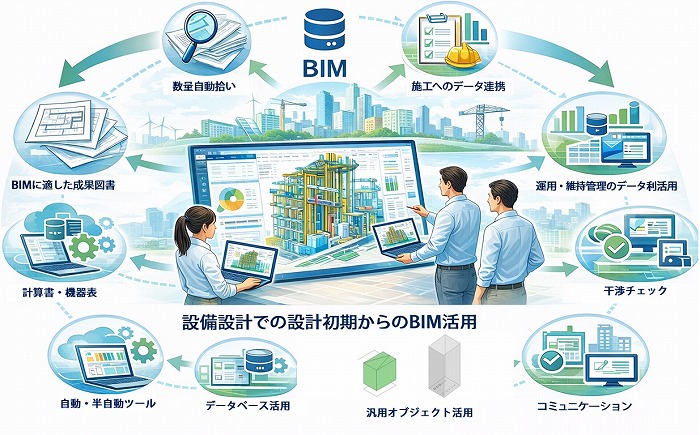

前回のコラムでは、設備の実務に則したオブジェクト整備のあり方について、今までのジェネ

リックオブジェクト、メーカーオブジェクトという切り分け方だけでは実態にそぐわない場面

が出てきているため、設計初期から利用可能な「汎用オブジェクト」と、設計後半から利用す

る「設計用標準オブジェクト」、そして施工を中心に活用する「メーカーオブジェクト」と

「施工用標準オブジェクト」これらを機種の特性を踏まえながら整備していくこと。

そして、メーカーのスペックを最新機種も含めてスムーズにデータ連携して、建築確認申請や

消防同意・設置届け、省エネ適判に活用可能な世界を実現していくためにも、これからはオブ

ジェクトにインポート可能な属性情報の値「パラメータバリュー」を整備し、それを取り込む

仕組み構築を最優先に進めることが、設備分野においてBIMを効果的に活用していく上で重要

な取り組みになることをお伝えしました。

今回はこのテーマの流れに沿って、以前のコラムで触れた外部DB連携も踏まえた、今後の目

指すべき方向性についてお伝えできればと考えております。

これまで国内でのBIM標準化の議論は、どちらかというと「パラメータ(情報項目)」、つまり

情報を入れる“箱”の整備に偏っていたように感じています。けれども本当に大切なのは、その

箱の中に入れる“中身”、すなわち「パラメータバリュー(情報値)」にあります。ここに正しく

値が入って初めて、BIMはデータとしての価値を発揮することが可能になるわけですが、設備

ではこの「パラメータバリュー」の大半をメーカーの仕様値が占めているためその整備が重要

になってきます。

情報の箱である「パラメータ」については、設備分野においては単なるパラメータリスト整備

に留まらず、2023年12月に公表されたBLCJオブジェクト標準Ver.2.0を元に具体的にジェネ

リックオブジェクトを作成しその扱い方を検証してきましたし、ベンダーも各設備BIMソフト

でこれら基準に則ったオブジェクトの読み込みと、IFCによる書き出しへの対応を進めてくれ

ております。また、BLCJオブジェクト標準Ver2.0に対応したメーカーオブジェクトを作成頂

いているメーカーも一部ではありますが出てきております。このように、社会実装はある程度

のところまで進んできていると考えています。

ただし、すべてをBIMオブジェクトとして整備するのは限界があります。特に設備分野におい

ては大量の機種が存在し、既製品だけではなく建物ごとにその与条件によってカスタマイズす

る受注生産品も大量にあるため、3D形状を伴ったBIMオブジェクトの整備は必要最低限に絞

る必要があります。

その代わりに、表計算ソフトでも扱えるCSVなどのデータ形式で設備機器や器具の仕様データ

を「パラメータバリュー」のみで提供することで、BIMデータとして利用できる仕組みを整備

していくことが重要だと考えています。

この「パラメータバリュー」については、各メーカーにその元になるデータが既に存在してい

るはずです。現状は様々なデータ形式で埋没している状況かもしれませんが、それをオブジェ

クト標準に基いた「パラメータバリュー」としてBIMデータとやり取りできるデータの形に整

えて繋げることさえできれば良いので、それほどハードルは高くないはずです。

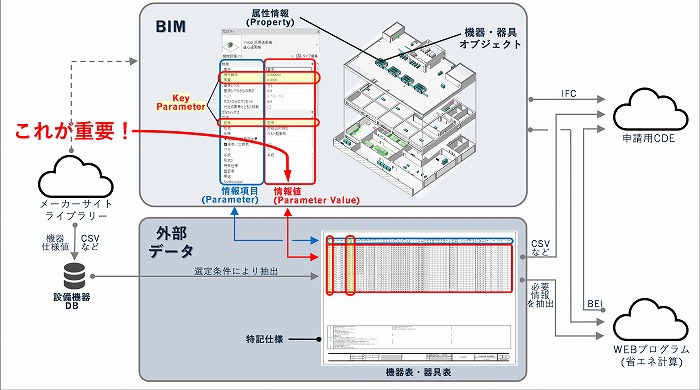

このメーカーから提供される「パラメータバリュー」をプロジェクトで扱う際には、BIMオブ

ジェクトにすべて取り込んでBIMデータとして一元化することも可能ですが、BIMオブジェク

トに入力するものを「機番」や「風量」「冷房能力」などの主要性能、場合によっては参考の

「メーカー型番」などキーになるパラメータだけに絞った上で、それ以外はBIMと連携可能な

外部データとして扱う方が合理的な場合もあると考えています。

特に、特記仕様についてはその機種すべてに適用されるものなので、いちいちBIMのすべての

オブジェクトに入力するのは現実的ではありません。

今までは、BIMモデルにすべての情報を入力しBIMにデータを一元化し、IFCデータとしても

扱えるようにすることが BIM 活用の理想と信じられていた感がありますが、CDE(共通デー

タ環境)によるデータ共有が進展してきたことで、すべてをBIMモデルに入力することが必ず

しも合理的とは限らないことが明らかになってきていると思いますし、機器表などについても

BIMと連携可能な外部データとして取り扱うこともBIM活用のひとつの方法と捉えるべきでは

ないかと思っているところです。

BIMを建物データベースの核にしつつも、BIMオブジェクトに格納するのはキーパラメータに

なる主要なものや、建物内の設置場所に基いて判断が必要なパラメータなど一部に絞った上

で、それ以外の仕様情報などはBIMと連携可能な外部データで柔軟に運用する。このような、

BIMと外部データを連携する仕組みを構築して柔軟に活用していくことが、設備での合理的な

データ管理の姿であると考えているところです。