![]()

君は25歳の自分を超えられたか?

2025.04.08

パラメトリック・ボイス

Unique Works 関戸博高

このコラムは、特に40歳前後の人に読んでもらいたいと思って書いている。

ある程度年齢を重ねると、ふとした時に「自分の思考方法は、若い頃と変わっていないのでは

ないか」という感覚にとらわれることがある。普段は、それをそのまま放置して忘れてしまう

ことが多いのだが、今回は一度書き留めておきたいと思った。

少し前になるが、団塊世代の友人と人生を振り返るような話をした。50年前の二十代前半の

頃に読んでいた本の話から、今の自分たちの思考の仕方に話題が移っていった。結局、「本質

的なことは、二十代のあの頃とたいして変わってないじゃないか」という結論に至った。こう

した気づきは、おそらく年齢を重ねた人間にとっては、決して珍しいことではない。その程度

の気づきは日常の雑談の中では、それ以上深く考えずにやり過ごしてしまうことも多い。だが

思考によって新しい価値を生み出そうとしている君であれば、「あの頃とたいして変わらな

い」状態を、どう超えれば良いのか、その問いを自分自身に発し続ける必要があるはずだ。

このような気づきは、あるとき突然やってくるものではなく、何かの拍子に繰り返す波のよう

に自分に訪れるものだ。

例えば、ここひと月ほど、性質の異なる三つの仕事を並行して進めていたときだった。

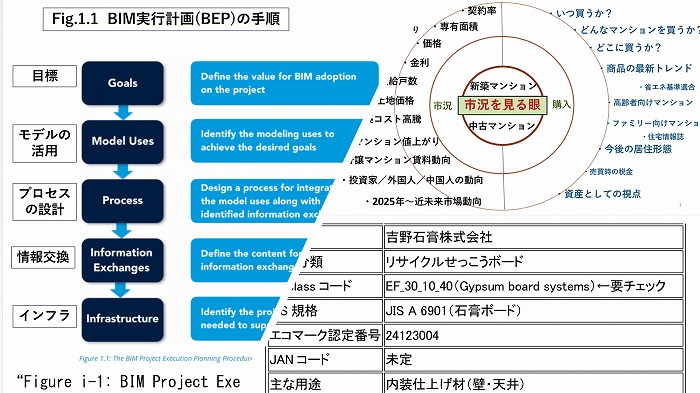

1.「BIM Project Execution Planning」の翻訳と訳注の最終チェック

米国ペンシルバニア大学発行のBIMを使ったプロジェクト・マネジメントの実務書の翻訳。

このコラムでも何度か取り上げたテキストである。専門用語だけでなく文脈を説明する訳

注も加えながら進めた。執着したのは徹底して自分が理解すること、他の人にとっても分

かりやすいことであった。

2.「(仮称)Seki建設資材データベース」プロトタイプの構築

BIMと連携可能な日本版の建設資材データベースをA Iによって生成・更新するシステム

を構想。それをChatGPTに投げかけ、具体的にA I化に必要な手順や技術要素を引き出し、

それを自分の目的に沿って取捨選択しながら組み立てていった。現在までに、その成果物

のプロトタイプまでができた。だが、これには「完成」と言うものがなく、高いレベルを

どう実現していくかが今後の課題である。

3.企業向けのセミナー「首都圏分譲マンション事情2025」の資料作成

ビジネスパーソンにとって、知っておく必要のある分譲マンション市場の全体像を説明す

るための資料。パワポ90枚にまとめた。膨大なインターネット上のデータと現場感覚の

あいだを往復しながら、伝える上で分かりやすいストーリーで構成した。ここでは、どこ

までの事象を含めるかと言うコンセプトが全体の質を左右するため、その表れである一定

のレベルのデータ集めにこだわった。

これらは一見まったく違う仕事だが、進めるうちに気づいたのは、自分の思考の働きがどれも

似ていることだった。思考の筋道、深掘りの仕方、自分なりの納得出来るレベルに到達するま

での執着。それはまるで、人工衛星が自らの推進装置に頼らず、万有引力と慣性によって決

まった軌道を回り続けるように、自分の思考でありながらも、あらかじめ与えられた枠に

従って動いているような感覚だった。

一方、この三つの仕事においては、必要に応じてChatGPTを使った。データを見つけたり整理

したりするための道具としてであったり、思考を展開する上での相談相手として使った。やり

取りをする過程で、自分の癖や論理の飛躍に気づかされることが結構あり、無意識に行なって

いる「思考の型」が、他者の目を通して見えてくる感じがした。つまり、これは一種の「自己

対象化」の体験だった。

ここで「自己対象化」と言う難しい言葉を使ったが、私の頭にあるのは、若い頃読んだ吉本

隆明の著作であった。そこで彼は松本清張に向けた批判として以下のようなことを述べてい

た。

「松本清張は“事実”には異常なまでに迫るが、“真実”には届かない。なぜなら、彼の思考が自

らの資質に拘束されており、それを対象化できていないからだ。」(注1)

この著作が書かれたのは随分と前の1962年(昭和37年)で、その背景は今とは全く違う

が、ここに出てくる「資質」と「対象化」と言う言葉の切れ味は、私の記憶に強く残った。吉

本のこの視点は鋭く奥が深い。彼の思想については、これ以上触れられないが、それは長年、

私自身にも跳ね返ってくる問いであった。自分の思考は若いころ無意識に身につけた軌道を繰

り返し回っているだけになっていないか。その軌道を、自分は本当に見ているのか、対象化で

きているのか。

今回のコラムを「君は25歳の自分を超えられたか?」と題したのは、そうした問いを、言葉

にしておきたかったからだ。私たちの思考の多くは、25歳くらいまでの経験や習慣によって

形成された枠組みの中で多くは回り続けている。そこからの思考(力)の成長・自由な思考と

は、過去の自分が身につけた「枠組み」を見抜く力にかかっている。

このことは、5年前にこのコラムで述べた以下の「35歳成長限界説」とも地続きである。

「私がここで言いたいのは、『資質』と『自己訓練(自分への時間投資)』のことだ。若い社

員を見ていて、仕事を始めてから20代後半〜30代前半までは、プレーヤーとしての『資質』

がその人の成果を引っ張る。しかし、その間に『自己訓練』をしっかり行い、35歳以降の人

生を企画者の視点でイメージして準備しておかないと、『資質』が『年齢』とミスマッチを起

こし成長しにくくなる。『成長の限界』だ。特に今は過去の経験が通用しなくなり、新しい知

識を梃子に次の時代を見据えなければならない。その為の自分への時間の投資が35歳に向け

て必要なのだ。」

いま、過去の経験や前例が通じない時代にあって、必要なのは資質によりかかるのではなく、

資質を対象化することだ。その出発点は、25歳の自分を問い直すことによってしか生まれな

い。私は、そう思っている。

注1:吉本隆明「戦後文学の現実性」 勁草書房版全著作集4より 筆者要約