![]()

“感じる建築”へ:生成系AIとセンサがひらく

空間の未来

2025.07.08

パラメトリック・ボイス

東京大学 / スタジオノラ 谷口 景一朗

2025年6月25日から27日にかけて、福島県石川町の母畑温泉で開催された情報処理学会主催

のDICOMO 2025(マルチメディア、分散、協調とモバイル)シンポジウムに参加した。本シ

ンポジウムは、複数の研究会が合同で運営する情報処理分野の総合的な国内会議であり、合宿

形式で3日間にわたり、密度の濃い研究発表と議論が繰り広げられた。ネットワークやモバイ

ル、セキュリティ、ユビキタス、デジタルコンテンツといった情報技術の幅広い分野がカバー

されており、今回もおよそ200件以上の発表が集まった。

今年度のシンポジウムのテーマは「人間とAIのよき関係」であり、生成系AI(Generative AI)

やマルチモーダルなセンシング技術に関する発表が目立った。建築環境工学を専門とする筆者

にとって、情報処理という異分野の研究者たちがAIと人間の関係、あるいは環境との新しいイ

ンタフェースを模索する姿勢には大いに刺激を受けた。以下では、特に印象に残ったいくつか

の研究事例を紹介しながら、それらが建築環境工学の分野にどのようなインパクトをもたらし

うるかについて述べたい。

生成系AIとセンサ技術が描く多様な応用領域

今年のDICOMOでは、生成系AIに関する応用研究が、教育、防災、創作支援、福祉、ビジネス

コミュニケーションなど、驚くほど多様な領域で展開されていた。例えば、ミリ波レーダを用

いたバイタルセンシングとAIによる心理状態推定を組み合わせ、振り込め詐欺被害の兆候を家

庭内で早期に検出し、家族や自治体に通知するという取り組みは、センシングと生成的フィー

ドバックの実社会応用として非常に現実的であると感じた。人間の内的状態(緊張や不安など)

を非接触で捉え、それを自然言語や警告音などの形で表出させるという「センシング+生成」

の枠組みは、今後の建築環境システム設計にも参考になる。

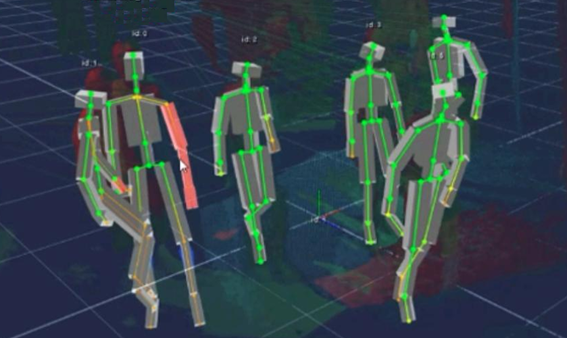

また、生成AIとアバター技術を統合し、医療・災害分野でのトレーニング支援を目指す研究も

紹介された。音声入力や自然言語対話を通じて仮想の「対応者」が柔軟にロールプレイを行う

システムは、設計段階における建物利用者とのインタラクションの疑似体験をつくる上でも応

用可能である。たとえば、病院や高齢者施設における空間の利用想定を、AIアバターを通じて

実践的にシミュレーションすることが考えられる。

DICOMOのもう一つの特徴は、複数のモダリティを組み合わせたセンシング技術の応用事例が

豊富である点にある。音・触覚・視覚・位置・バイタルなど、複数の感覚情報を融合すること

で、ユーザーの状態や意図を高精度で読み取るだけでなく、それを解釈・変換して伝える工夫

が凝らされていた。DCC(デジタルコンテンツクリエーション)研究会では、視覚障害者向け

に舞台の空間構成を触覚マップと音声で伝えるシステムが紹介されていたが、これは建築空間

のアクセシビリティデザインにおいて極めて有益な視点である。

このように、生成系AIとマルチモーダルなセンシング技術は、「人の状態を読み取る」だけで

なく、「人と人、人と環境を結ぶメディア」としての可能性を持ち始めているように思われた。

建築環境工学への応用と設計プロセスの刷新

このような情報処理技術の潮流は、建築環境工学の現場にも波及しうる。たとえば、筆者が日

常的に扱っている温熱・空気質・光環境のデータは、高頻度かつ高密度で取得されるものの、

それを建物利用者にとって意味ある形で提示することは容易ではない。グラフやカラーコン

ター図といった可視化手法は専門家には有効でも、非専門家にとっては直感的に理解しづらい。

DICOMOで紹介されていた「自然言語生成による環境データの説明」や「対話型インタフェー

スによるデータの探索的理解」は、まさにこの課題を解決する手がかりとなる。センサから得

られたデータをもとに、「今日は午後から二酸化炭素濃度が上昇傾向にあります。窓を開ける

ことをおすすめします」などと自動でアドバイスする仕組みは、住宅だけでなくオフィスや学

校などの建物管理にも大いに有効である。

加えて、生成AIを活用することで、建築設計初期段階での空間イメージの共有やコンセプトの

擦り合わせもスムーズになる可能性がある。DICOMOのある発表では、文章から都市景観を自

動生成する技術が紹介されていたが、これは建築家と施主、あるいは市民との合意形成プロセ

スにおいて極めて強力なツールとなりうる。

さらに、建築環境工学では「適応的環境制御」や「パーソナライズされた快適性」の追求が進

んでいるが、これらにおいても生成系AIは極めて有効である。センサから得られた情報と個々

の利用者の嗜好や体調に応じて、空調や照明の制御方針をリアルタイムに生成・調整する「共

創的環境制御」への道が見えてきた。

不確実性のデザインとAIのあり方

シンポジウムの特別招待講演では、京都大学名誉教授・国際高等研究所主席研究員の

鈴木晶子氏が「人間とAIのよき関係―生命と物質をつなぐ不確実性のデザイン―」と題して講

演を行った。この講演は、触覚や身体知といった人間固有の知覚が、AIとどのように共存しう

るかを問い直すものであった。

鈴木氏は、工学的な制御や合理性では捉えきれない「曖昧さ」や「揺らぎ」が人間性の本質で

あると述べ、それを否定するのではなく、設計に取り込むべきだと説いた。この考え方は、ま

さに建築環境工学にも通底する。たとえば、室温が一定でも、風の当たり方や湿度、心理的な

状態によって快適さは大きく変わる。この「不確実性」を排除せず、むしろ設計の前提として

受け入れる態度こそが、これからのAI活用において重要となるであろう。

「人とAIのよき関係」とは、万能な制御装置としてのAIではなく、環境の揺らぎや人の曖昧さ

を補い、支える柔らかな存在としてのAIのあり方を模索することである。そして、そのために

は建築環境工学と情報処理の間の真のコラボレーションが不可欠である。

おわりに

DICOMO2025への参加は、建築環境工学の立場から見ても非常に刺激的であった。生成系AI

やマルチモーダルなセンシング技術が、これほど多様な分野で実践され、さらに「人とAIの関

係」や「環境との関わり方」が真剣に議論されていることに、改めて驚かされた。

AIはもう、単に何かを制御するツールではなくなりつつある。人のことばにならない気配や、

揺らぐ環境の変化を読み取り、それを“伝える力”を持ち始めている。そうしたAIやセンシング

と、建築や環境工学が手を組むことで、空間はもっと豊かに、もっとやさしく、人に寄り添う

存在になっていけるかもしれない。

センサが空間の「声」を拾い、AIがそれを「ことば」にしてくれる。そんな連携があれば、空

間はただの箱ではなく、「感じて、応えてくれる場」になっていくだろう。

──私たちはいま、**“感じる建築”**という新しい可能性の入り口に立っている。

DICOMO2025の会場 母畑温泉八幡屋 (鬼滅の刃の聖地巡礼

スポットだそう。。。)