![]()

図面レビューを進化させ高効率化を図る工夫

<竹中工務店>

2025.07.14

国内外で多数のプロジェクトを手掛けるスーパーゼネコンの竹中工務店。創業400年以上とな

る同社は、多様なステークホルダーとビジョンを共有しグループ全体で未来社会におけるプレ

ゼンスを高めていくために、「2026年からのグループ経営ビジョンと中期経営計画2030」を

今年発表した。この計画は、2026年から全社的に施行されるが、すでにアクションプランの

検討やアイディア出しが社内で進み、着々と準備が進められている。

同計画では、3分野が重点として挙げられており、その1つ「技術革新・DX‐新価値創造への挑

戦」の施策において、設計分野での技術・BIM推進を牽引しているのが伊藤氏である。

伊藤氏はBIMを中心に設計部門のDX化を推進するだけでなく、設計プロセスのスマート化とい

う視点で現在活用を進めているのが、パナソニック ソリューションテクノロジーが提供する

「Bluebeam Revu」である。同社の取り組みをはじめ、Bluebeam Revuのメリットや社内展

開のポイントなどのお話を伺った。

竹中工務店の「2026年からのグループ経営ビジョンと中期経営計画2030」の概要

竹中工務店は、「2026年からのグループ経営ビジョンと中期経営計画2030」を今年に入って

発表した。新たな価値を創造して社会の要求にこたえるために、「リジェネラティブ」な考え

方と姿勢で「環境共創‐人と自然をつなぐ」「技術革新・DX‐新価値創造への挑戦」「人材活躍

‐人づくり・場づくり」の重点3分野にグループで統合的に取り組むことを打ち出した。

2026年からグループ全体に施行されるが、各部門では、その前段階としての準備がすでに進行

しているという。

株式会社竹中工務店 東京本店 設計部 技術・BIM部長 伊藤 琢 氏

「“技術革新・DX”の部分では、スマート化技術、AI・ロボット、データ活用など、さまざまな

デジタル技術を用いて、新しい価値創造を目指します。東京本店設計部技術・BIM部門では、

その1つとして設計プロセスの効率化に取り組んでいます」。伊藤氏はこう語る。

「私は、東京本店 設計部で、都内の超高層ビルや国立劇場に関わるなど、大型プロジェクトを

担当してきました。研究施設の設計も多く経験し、近年では、三菱ケミカル、コニカミノルタ、

武田薬品工業の設計案件があります」。

三菱ケミカル Science & Innovation Center 本棟

伊藤氏は、新卒入社の直後から大型案件に関わるとともに、米国やシンガポールへの長期駐在

など多彩な経歴を持つ。研究施設の設計では、環境に寄り添った提案を行ってきたことから、

現地3Dスキャンを用い光や風の環境シミュレーションを行って、その際にデジタル技術を駆使

してきた。また、2003年には駐在先の米国でBIMに触れるなど、設計者としてICTに関連した

知識を豊富に持つ。このような実績やノウハウを持つ伊藤氏は、新しい技術の導入に積極的で、

東京本店設計部の設計プロセスの効率化を進めているというわけだ。

そして、その1つとして、昨年にパナソニック ソリューションテクノロジーが提供する

「Bluebeam Revu(以下、Bluebeam)」を東京本店設計部に本格的に導入。同ソフトを用い

て検図のプロセスの改善を行っている。

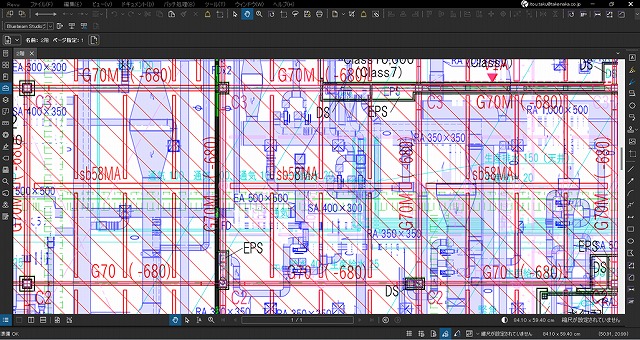

建築図・構造図・設備図をオーバーレイした画面

Bluebeamを検図に有効活用し社内への展開を図る

伊藤氏は、以前から感じていた課題の1つとして、建築設計プロセスの直列工程を挙げる。

「例えば、図面の検図は、担当者1人ですべてのチェックは不可能です。ほかの企業も同様だ

と思いますが、従来は複数人が紙やPDFなどで、数週間かけて確認をしていました。まず、こ

の点を改善したかったのです」。そのため、数年前から検図に使用可能なソフトの検証をいく

つか進めていたと語る(Bluebeam導入以前はAdobe AcrobatのPDF共同編集を活用していた)。

その中で、Archi Future 2023に訪れた部下が、展示ブースでBluebeamに興味を持ったこと

がきっかけになったという。

「Bluebeamを調べたところ、パナソニックさんの動画に辿りつきました。無料体験版をダウ

ンロードして試してみたところ、同時編集ができることや、図面にマークアップするとチェッ

クリスト化されることなどが可能で求めていた機能を備えていました。なにより操作が直感的

で使いやすかったのです」と伊藤氏。当時、ほかに4種類のソフトを検図用として検証したが、

他社には納得のいく製品がなかったという。

「それらと比べて、Bluebeamは図面の重ね合わせや、長さ面積や数量の測定などの機能、編

集履歴が残る点など、図面確認や情報共有の機能なども充実しており、これなら問題ない」と

伊藤氏は判断したのだという。

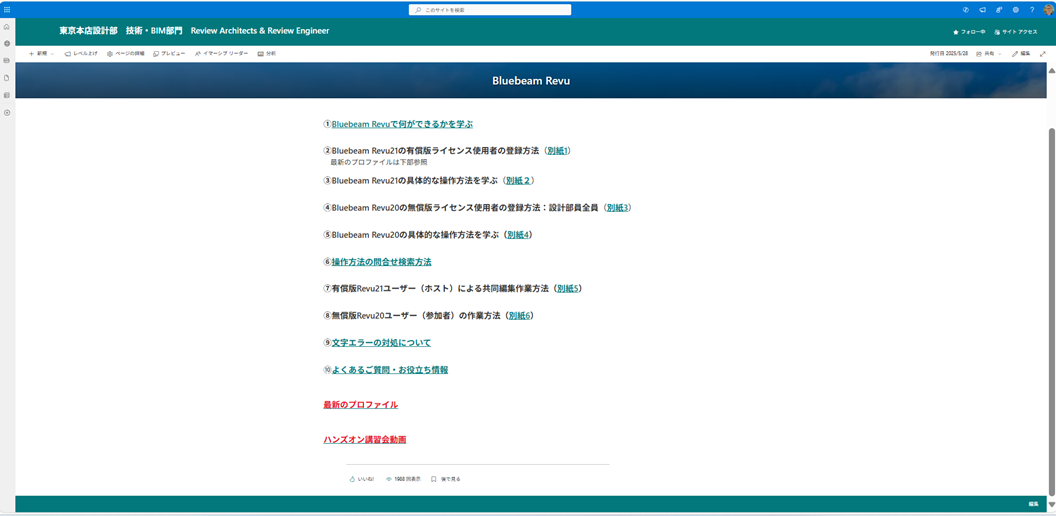

Bluebeamの情報共有の社内イントラ画面

「2024年3月に導入し、実際に検図作業の効率化ができているため、現在は約50ライセンスに

増やしました。さらに東京本店設計部から使い始めましたが、その後、大阪本店、名古屋支店

など他本支店から問い合わせが多くあり導入され、最近は本社からも問い合わせがあるなど使

用する部門が急速に拡大しています」。通常、ソフトを導入する場合、トップダウン式にツー

ルが決まる傾向があるが、Bluebeamはボトムアップで使用者が増えている。

そのボトムアップ的に社内で広められている理由を伊藤氏は、「当社の柔軟な社風もあります

が、各社員が簡単にBluebeamの情報を取得できる環境を整えました。他拠点や他部門の社員

のために、東京本店設計部の社内イントラで、自社作成の概要やマニュアル、Q&Aなど、基本

から応用的な内容をまとめて公開しています」と説明する。つまり、誰でもトライできる情報

が整えられており、使用のハードルを下げる工夫がされているのだ。

「主に技術審査会メンバーやレビューアーキテクトと呼ばれる設計品質を確認する設計者が検

図で使用するため、導入してすぐに社内イントラを制作しました。当初は問い合わせが非常に

多く、パナソニックのBluebeamサポート担当への問い合わせ、動画視聴してスキルアップ、

社内への教育も同時に行いました。現在では社内イントラに大体のことは記載しているため、

我々への問い合わせも減りました。また画像も増やして、見やすくしたのも好評ですね。

自発的な広がりを見せており、良い傾向だと考えています」。そのほかに、社内セミナーを実

施し、アーカイブ動画にするなど、初心者へのサポートも抜かりない。

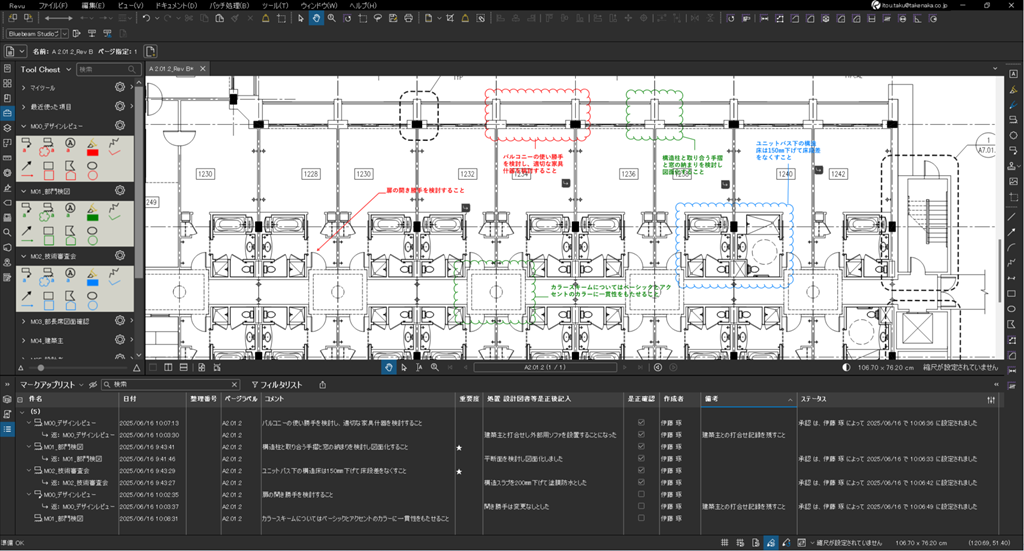

カスタマイズしたツールチェスト・マークアップリスト画面

導入後のカスタマイズのポイントと今後の展開

さらにBluebeamの導入にあたって、伊藤氏が最初に整備を実施したのが、カスタマイズの部

分である。

「最初にツールチェストとプロファイルをカスタマイズし、全員が共通のフォーマットとツー

ルを使用できるようにしました」。同社のBluebeamでは、使用のための標準が定められてい

るのが特長だ。

「部門検図、技術審査会、設計部長図面確認などで使用していて、直感的に緑色は部門検図、

青色は技術審査会、赤色は設計部長図面確認といった具合に役割ごとに色、文字、線種を整理

し、一目でわかるようにしました。一方で、ツールチェストをいたずらに増やさないことも重

要です」とポイントを語る。また、建築主や協力会社といった、川上から川下の関係者全員が

使用できるよう、最初の段階でその点を見据えてツールチェストとプロファイルを整備したと

いう。

「いきなり走り出すよりも、仕組みを最初に作るのもポイントです。加えて、大阪本店では

施工現場で施工図の設計者チェックや承認回覧、押印などで試験的に活用しており、生産側の

取り組みも始まっています」と補足する。

また、予め整備することは、AI活用の視点でも重要だと伊藤氏は説明する。「環境を整え、構

造データとして整備しておけば、将来的にはAIの学習などにも活用可能と考えています。BIM

推進を行ってきた経験から、データを真に使える形で残していくことは、今後の建築や設計の

プロセスにおいて非常に大切です」。

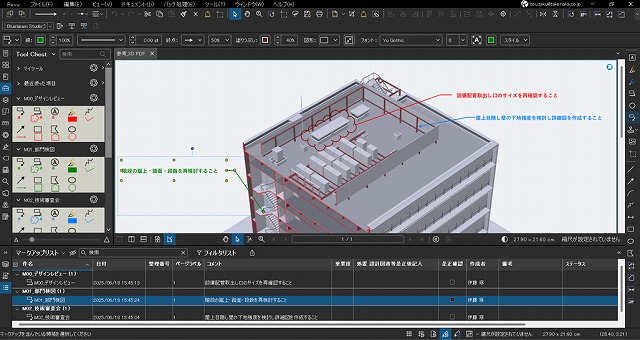

BIMモデルから3D PDFを書き出し表示した画面

伊藤氏は、「そういった意味でもカスタマイズしやすいBluebeamを評価しています。また、

今後国内の人口減少などが予想されるため、我々ゼネコンはより国際的な動きも加速するでしょ

う。その際にBluebeamは、グローバルなソフトという視点でも良いと感じます」。海外ユー

ザーが多いBluebeamはお互い話が早く、情報共有などがスムーズに進むという。さらに

「Bluebeamが3DPDFからBIM対応へと進化していくことも大いに期待している」と伊藤氏は

語る。

そして伊藤氏は、「このように私たちは、建築業界を取り巻く変化や環境、技術、人材への

対応などを行うべく、さまざまなデジタル技術を駆使しながら、“技術革新・DX”への準備を進

めています。そして、竹中工務店の2026年からのグループ経営ビジョンと中期経営計画2030

に向け具体的なアクションを行い、一人ひとりがやるべき業務を着実に行っていきたいと思い

ます」。

Bluebeamを設計プロセスの効率化ツールとして目を付け、着実に展開している竹中工務店。

その先見の明と実行力は、建築業界に新たな価値を創造するだろう。

「Bluebeam Revu」の詳しい情報は、こちらのWebサイトで。