![]()

未来の街づくりを支えるMR技術

ーみんなで共有できる3D都市モデル

2025.07.17

パラメトリック・ボイス 大阪大学 福田 知弘

<はじめに:都市開発に求められる「見える化」>

新しいビルや都市計画が進められるとき、設計図や模型を使って計画内容を説明することが

一般的です。しかし、これらは専門的で、建築の知識がない一般の人々にとっては理解しにく

いことがあります。そのため、住民の意見を反映させる「合意形成」が難しくなることもあり

ます。

この問題を解決するため、建築や都市計画の分野ではVR(バーチャル・リアリティ)が活用

されてきました。VRは、コンピューターの中で作られた仮想空間に入り込み、未来の都市を

体験できる技術です。たとえば、会議室でVRゴーグルを装着し、将来の街並みを360度視点

で確認することができます。しかし、VRの環境は現実と切り離されており、実際の街並みの

中で未来の景観を見ることはできません。

一方、AR/MR(拡張現実/複合現実感、以降は「MR」で表記)は、現実の風景に3Dの建築モ

デルを重ね合わせて表示する技術です。MRを使えば、実際に建設予定地に立ち、スマート

フォンやタブレットを通して、新しい建物がどのように見えるかをリアルタイムで確認できま

す。この直感的な体験が、一般市民の理解を深め、合意形成をスムーズにする可能性を秘めて

います。

今回、筆者ら大阪大学の研究チームは、MR技術をさらに発展させ、複数の人が同じ3Dモデル

をリアルタイムで共有し、都市計画を議論できるシステムを開発しました。本稿では、このシ

ステムの仕組みとその可能性について紹介します。

<これまでのMR技術の課題>

MR技術はすでに建築や都市計画の分野で活用されていますが、従来のシステムにはいくつか

の課題がありました。

1.3Dモデルの共有が難しい

これまでのMRシステムでは、各ユーザーのデバイスごとに3Dモデルを表示していました。そ

のため、一人のユーザーが3Dモデルに変更を加えても、他の人のデバイスにはその変化が反

映されませんでした。これでは、リアルタイムで議論を進めるのが難しくなります。

2.スマートフォンやタブレットの処理能力に限界がある

MRでは、3Dモデルをリアルタイムでレンダリング(描画)する必要があります。しかし、ス

マートフォンやタブレットの処理能力には限界があり、大規模な都市モデルを表示すると動作

が重くなってしまいます。

3.屋外での使用が難しい

屋内ではMR技術を比較的スムーズに活用できますが、屋外では位置合わせ(3Dモデルを現実

空間に正しく配置すること)が難しく、精度が低下するという問題がありました。

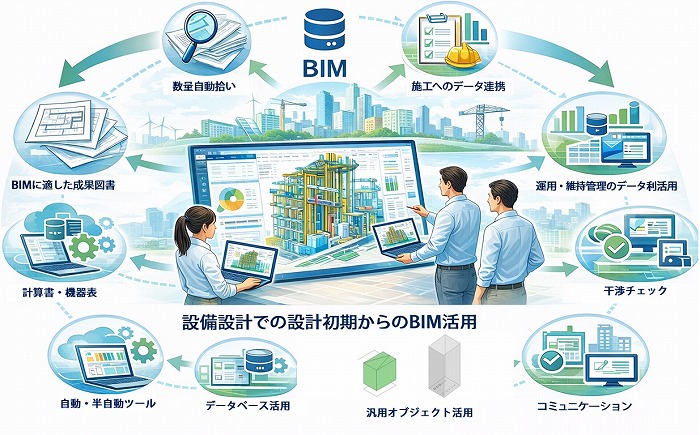

<新しいシステム:サーバーを活用したMR共有>

これらの課題を解決するため、筆者らの研究チームは「サーバーを活用したWebベースのMR

システム」を開発しています*1。このシステムの特徴は以下の3つであり、本稿では「3. 視

線情報の共有」を新たに開発しました*2。

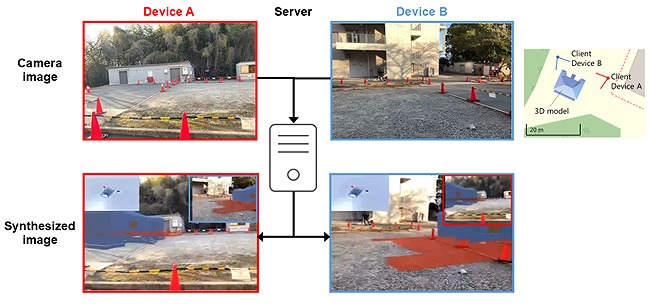

1.サーバーを介した3Dモデルの共有

従来のMRシステムでは、各デバイスが個別に3Dモデルをレンダリングしていましたが、新シ

ステムでは「サーバーPC」が中心となり、すべてのユーザーに同じ3Dモデルを共有します。

これにより、一人のユーザーが3Dモデルに変更を加えると、他のユーザーのデバイスにもリ

アルタイムで反映されることが可能になります。

2.モバイル端末の負担を軽減

3DモデルのレンダリングはサーバーPCが行い、ユーザーのスマートフォンやタブレットには

「処理済みの画像」を送信する仕組みを採用しました。これにより、スマートフォンの処理負

担が大幅に軽減され、大規模な都市モデルもスムーズに表示できます。

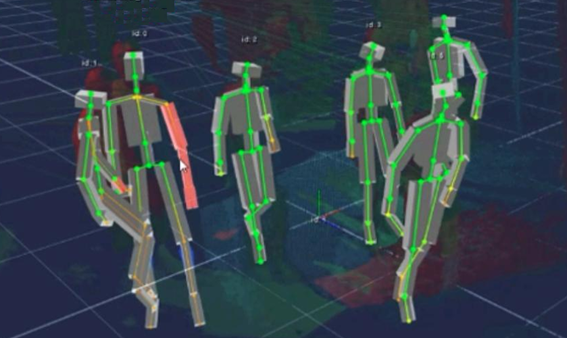

3.視線情報の共有

本システムでは、ユーザーがどの方向を見ているのか(視線の方向)をリアルタイムで共有で

きます。例えば、あるビルのデザインについて議論しているときに、「この部分をもう少し低

くしたらどうか?」と発言すると、他のユーザーもその部分に視線を向けて議論しやすくなり

ます。

<実験と結果:リアルタイム共有の実現性を検証>

筆者らのチームは、このシステムの有効性を確かめるために、以下の実験を行いました。

実験方法

1.都市の3Dモデルを作成

事前に、都市の一部の3Dモデルを作成し、サーバーに保存。

2.モバイル端末を使って実験

2台のモバイル端末(iPadとAndroidスマートフォン)を使用し、MRシステムを実行。

3.リアルタイム性能の検証

3Dモデルの表示速度や、視線情報の共有、MR画面の共有機能の動作を検証。

実験結果

・3Dモデルの共有は10フレーム/秒の速度で比較的スムーズに行うことができた。

・MR画面の共有機能により、他のユーザーの視点を確認しながら議論できることを確認。

・4G通信環境では遅延が大きくなったが、Wi-Fi環境では安定したパフォーマンスを確認。

<まとめ:未来の街づくりを支えるMR技術>

本研究では、複数の人が同じ3D都市モデルをリアルタイムで共有し、意見を交わせるMRシス

テムを開発しました。特に、ユーザー間のMR画面共有機能により、他の人の視点を確認しな

がら議論できる新たなコミュニケーション方法を実現しました。

この技術が発展すれば、都市計画の合意形成がスムーズになり、誰もが未来の街づくりに参加

できる時代が訪れるかもしれません。今後もさらなる改良を重ね、より多くの人が使いやすい

システムへと進化していくことが期待されます。

*1 Tsujimoto R., Fukuda T., Yabuki N. (2024). Server-enabled mixed reality for flood

risk communication: On-site visualization with digital twins and multi-client support,

Environmental Modelling & Software, Vol. 177, 106054.

*2 Futamura S., Fukuda T., Yabuki N. (2024). The Advancement in Web-Based Mixed

Reality Systems: A multi-user perspective sharing for future landscape studies,

Proceedings of the 42nd Conference on Education and Research in Computer Aided

Architectural Design in Europe (eCAADe 2024), 2, 119-128.

図1 提案フローとMR出力結果

図2 キプロス・ニコシアで開催されたeCAADe 2024での発表風景(M1 二村)

図3 キプロス大学のオールドキャンパスにある礼拝堂