![]()

BIM普及の鍵は「実践的な学び」と

「繰り返しの経験」-その2

2025.10.17

パラメトリック・ボイス 芝浦工業大学 志手一哉

本稿は、2025年7月1日付けのコラムの続編である。前稿では、「建築生産系グローバルPBL」

の取り組みを概説し、マレーシアでの「受入ワークショップ」を紹介した。本稿の主眼は、

2025年9月に実施されたベトナムでの「派遣ワークショップ」にある。ここで言う「受入」と

は提携校の学生が来日し、本学の学生と共同で実施するワークショップを指し、「派遣」とは、

その逆で本学の学生が現地に渡航して共同で取り組むワークショップのことである。

ハノイでの3年目の挑戦

派遣ワークショップは、2025年9月17日から28日までの日程で、ベトナムの首都ハノイに本拠

を構える交通運輸大学(University of Transport and Communications:UTC)のキャンパス

にて開催された。この交流は、筆者の研究室に在籍していたベトナム人留学生の縁により

2023年に始まったものであり、今回で3回目の開催となる。本学(Shibaura Institute of

Technology:SIT)から18名、UTCから30名、計48名の学生が参加したのである。

ワークショップのテーマは、「Building Information Modeling(BIM) and Common Data

Environment(CDE) for Urban Rail Stations under Concept of Transit Oriented

Development(TOD)」である。TODは「公共交通指向型開発」と訳され、公共交通機関の整

備と都市開発を一体として進める概念である。ベトナム政府は、2030年のハノイ建設マスター

プラン(目標年:2050年)に基づき、ハノイ市内に8路線の都市鉄道敷設を計画している。そ

の計画の中で、2024年8月に部分運行を開始したハノイ都市鉄道3号線のカウザイ(Cau Giay)

駅が、偶然にもUTCのキャンパスの目の前に位置している。ここはビジネス街にも近く、車両、

バイク、人の往来が非常に多い賑やかな地域である。本プログラムは、このカウザイ駅を中心

としたTODをBIMを用いて計画し、CDEのワークフローでプレゼンテーションまで完遂すると

いう、極めて野心的な内容であった。参加者を6つのグループに分け、駅周辺を6つのエリアに

分割し、1グループに1エリアを割り当てて開発計画を立案させたのである。

成功を支えるプレワークショップと能力評価

今回は、ワークショップの開始に先立ち、いくつかのプレワークショップが実施された。1つ目

は、BIMソフトウェアの操作演習である。マスモデルから短時間で建物の外観を作成する方法

を演習し、オンラインでグループごとのワークシェアリングも体験させた。2つ目は、日本の歴

史を例としたTODのレクチャーであり、駅を中心とした地域開発の考え方を共有するもので

あった。3つ目は、UTCの学生限定で実施された、GISデータを用いたカウザイ地区の3次元デー

タ作成である。また、SITの学生は、負荷の高い処理で作業が止まらないように各グループに

1台ずつ高性能なノートPCを用意した。これら事前のトレーニングや準備は、ISO 19650-2で

規定される作業チームの能力とキャパシティの評価(5.3.3 Assess task team capability and

capacity)に通ずる、重要な布石であったと言える。

CDEワークフロー的な実践

ワークショップでは、各グループがワークシェアリング機能を用いながらモデリングを実施し

た。まず、3次元都市データを参照し、担当エリアの開発範囲の敷地を検討・モデリングした。

並行して、交通系の専門であるUTCの学生と、建築系の専門であるSITの学生が、駅周辺への

集客を主題に議論を重ね、用途、機能、コンセプトのイメージを固めていった。そして、建物、

内装、外構など役割分担を明確にし、敷地モデルの上に1ファイルでモデリングを進めたので

ある。

各グループがモデリングしたBIMモデルは、3次元都市データ上に容易に重ね合わせることが

可能である。筆者はマネージャの代役として、各グループの成果をビューアで日々重ね合わせ、

全体に共有した。4.5日の実作業期間でモデリングを終え、動画を含む約10分のプレゼンテー

ション資料を完成させ、クラウド上の所定のフォルダで配信した。成果発表後、参加者は必要

に応じて、記憶と想い出と共にデータを保管することになる。こうした一連のワークフローは、

CDEにおける「work in progress」⇒「shared」⇒「published」⇒「archive」の流れを意

図的に模したものである。

企業の協賛と今後の展望

ワークショップ期間中には、この取り組みに協賛したベトナムの企業との意見交換や、同社が

開発・提供するCDEの紹介を受ける機会があった。このCDEは、BIM、CAD、GIS、点群など

多様なデータを読み込み統合して、各種フォーマットに出力するプラットフォームと、統合さ

れたデータを関係者間で確認、レビュー、承認するためのプラットフォームに分かれている。

このような利便性の高いツールを国産で保有している事実は、ベトナムがBIMに取り組みやす

い環境にあることを示唆している。

さらに、PBLの一環として訪問した国営建設コンサルタント企業では、ISO 19650-2のプロセ

スに沿って設計・建設工事を行った事例の紹介を受けた。完全準拠を達成したものの、全てが

順調であったわけではないとのことであった。しかし、その貴重な経験を次に活かせるのは、

他でもない経験者の特権である。

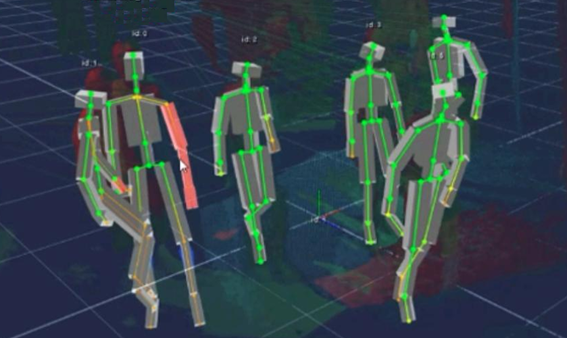

成果発表会では学生のプレゼンテーションに加え、教員や企業による特別講演も実施された。

特に、UTCの卒業生によるBIMコンサル企業の講演では、BIMとゲームエンジンを組み合わせ

た社会インフラのシミュレーション事例が紹介され、運転手の目線で鉄道、道路、港湾などの

施設計画や建設工事の状況を動的に可視化していた。

UTCにおいてもBIM教育を担当できる教員が採用されており、その影響か、学生たちのBIMリ

テラシーは、昨年と比較して次のステージへ移行したという印象を受けた。今回で3回目を迎

えた「ベトナム建築生産系グローバルPBL」は、今後も4回目、5回目と継続していく予定で

ある。

その旅路において、我々がどのような経験を積み重ねていけるのか、期待で胸が高鳴るばかり

である。