![]()

BIM時代の文書理解AI ― 知識の洪水と思考の渇き

2025.09.19

パラメトリック・ボイス GEL 石津優子

AIと共に学ぶ新しい日常

BIM時代の設計や施工は、膨大な情報との戦いです。図面、仕様書、法規集、議事録、メール、

チャット…。私自身も毎日のようにその海に潜りながら仕事をしています。

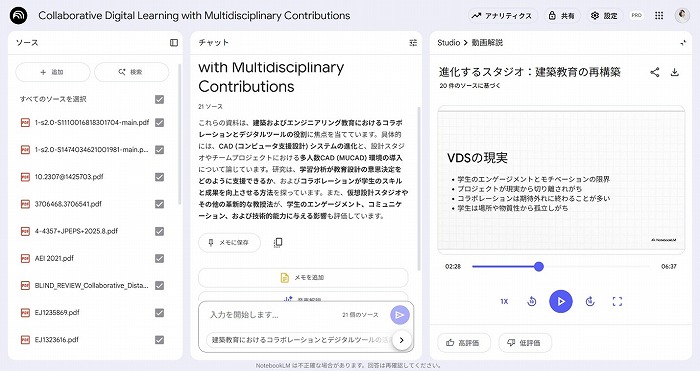

そんな中で、NotebookLMのようなAIツールが「外部脳」として頼もしい存在になりつつあ

ります。ChatGPTやClaudeでキーワードを見つけ、NotebookLMに資料をまとめて読み込ま

せ、引用付きで答えを得る。気づけば、AIと一緒に調べ、整理し、考えることが当たり前に

なっていました。

論文が10分の音声になるまで

先日は、コンピュテーショナルデザイン教育に関する論文を集めて調べました。まず、

ChatGPTやClaudeでキーワードを探しました。そこからGoogle Scholar等で

「Computational Design Education」「Parametric Design Pedagogy」「Digital Design

Thinking」といったキーワードで検索し、新しい、世界各地の教育機関の実践報告も含まれ

ていました。そこから30個くらいダウンロードした各論文を要約してもらい、「協調学習」

「評価手法」「ツールと思考のバランス」など、私の関心事項に近いものを10個選別しまし

た。30本を全て精読していたら1週間はかかる作業が、わずか数時間で完了したのです。従来

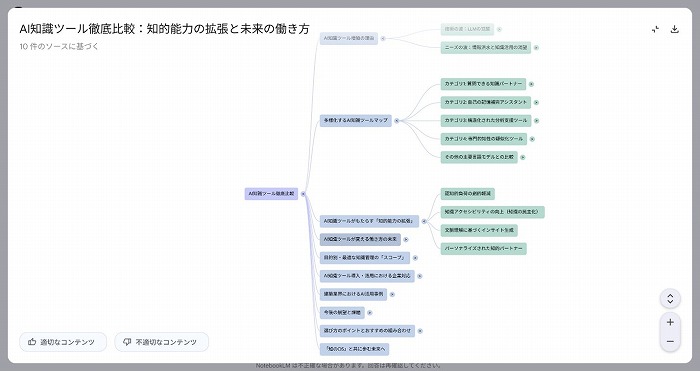

なら何週間もかかる作業です。それをNotebookLMに入れると、要点が整理され、さらに

Audio Overview機能によって10分ほどのポッドキャスト風の音声に変換されました。そして、

マインドマップもAIから生成されます。

移動中に聴いているだけで全体像がつかめる体験は、まさに革命的でした。情報を探し、読む

という行為そのものが大きく変わった瞬間でした。

効率化の裏にある「思考の重労働」

ただ、そこで気づいたことがあります。効率化は進んでも、むしろ思考の負荷は重くなった、

ということです。

10分の音声には、本来なら数日かけて読むはずの情報が凝縮されています。

それを理解し、自分の文脈に当てはめるには、従来よりもずっと高密度の思考が必要でした。

つまり、AIは私たちから「作業」を奪った代わりに、「より深い思考」という新しい宿題を突

きつけてきたのです。自分の論文を書こうと思うと、AIの速度で構成や問いを立てることがで

きず、なかなか苦しい日々を過ごしています。

思考速度のミスマッチ

NotebookLMに「日本の建築教育にコンピュテーショナルデザインを導入する方法は?」と尋

ねると、瞬時に体系的な答えが返ってきます。段階的カリキュラム、評価基準、必要リソース、

想定される課題まで。完璧すぎる答えを前にして、私の思考は一瞬止まってしまいました。

AIの速度と包括性に、人間の思考が追いつけない。これは、知識の洪水の中で思考が渇いてい

くような感覚です。

AIと共に成長するために

NotebookLMは「答えを出す機械」ではありません。むしろ「問いを投げると、考えるきっか

けを返してくれる存在」です。

だからこそ、私たちは問いを磨く力を与えられたわけではありません。AIがどんなに速く、正

確に答えを返してくれても、問いを立てること、問いを吟味することは人間の役割だからです。

建築実務においても同じです。AIがBIMマニュアルを要約し、議事録を整理しても、最終的に

判断し責任を持つのは人間です。そこには直感や経験、価値観が関わり、AIには代替できない

領域があります。

問いを失わないために

NotebookLMは確かに「第二の脳」と呼べる存在です。しかし、それは私たちの思考を代わり

にしてくれる脳ではなく、思考を拡張するための相棒です。

知識の洪水の中で思考の泉を枯らさないこと。

答えを得ることより、問いを探し続けること。

それが、AIと共に未来を生きる私たちに課せられた、新しいリテラシーなのだと思います。

優秀なAIがあっても何も自分の思考が進まないという現実に向き合いながら、情報量と処理速

度の速い時代に生き抜くことを努力したいです。