![]()

関数を具象的な入出力の集まりのみで

捉えるようなこと

2018.08.07

パラメトリック・ボイス 木内建築計画事務所 木内俊克

「集落の教え100」(原広司, 1998)より抜粋

8月3日の金曜に、「感性の計算―世界を計算的に眺める眼差し」と題したレクチャー/トーク

を、建築情報学会キックオフ準備会議・第3回として企画・開催した。ゲストに美学者で身体論

を専門にされている伊藤亜紗さん、人工生命を研究されておりミュージシャンでもある土井樹

さんをお招きし、人間と人間、人間と環境(ひいては環境と環境)がどう相互的に作用し合い、

瞬間ごと、あるいは何十年という長い時間の中で生成し、変化しているのか、その系とどう付

き合っていくことが都市や建築を考える次世代的な視点につながるのかなどのトピックを掘り

下げていく端緒をつかめたように思う。詳細は、今後同レクチャー記録公開を待ちたいが、

今回は備忘録的にレクチャーをとおして印象に残ったことをメモとしてしたためておきたい。

何より印象に残ったのは、タイトルにも記したとおり、「関数を具象的な入出力の集まりのみ

で捉えるようなこと」をもう一度丁寧に見ていく必要があると感じたことだ。

レクチャーの軸として設定した「感性」は、感性工学の中では認知的なインプットに対して表

現を返す関数として捉えられるが、この関数としての感性は外的な刺激や個々人によって異な

ることが前提となった、基本的にユニークなものと想定される。一方でそうした感性のはたら

きを関数と呼ぶ前提に、むろんそこでの一連のはたらきはモデル化や記述が可能だという態度

を読み取ることができ、すべてがユニークであることも、記述可能な複数モデルのかけ合わせ

や条件付けにより派生的に生まれるものとして記述できるはずだという前提が垣間見える。普

段、工学的な研究や実践、考え方に接していると特にそのことを問いただす機会は少なくなり

がちだが、今回のレクチャーではそうした前提を留保すべきと思わせられる瞬間が多々あった。

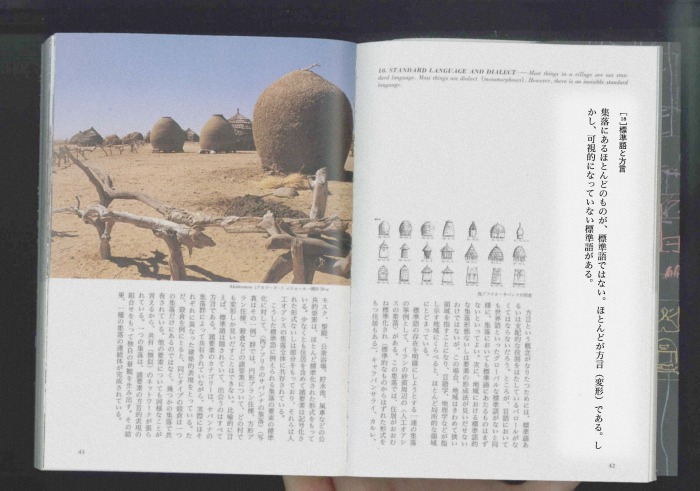

かつて原広司が「集落の教え100」で、「集落にあるほとんどのものが、標準語ではない。ほ

とんどが方言(変形)である。しかし、可視的になっていない標準語がある」と指摘したこと

は絶妙で、つまり現実の世界で起こっている出来事に接している限り、そこで体面している

様々な現象はきわめて具象的で一回限りのユニークな「方言」ばかりだ。もっと言えば、そこ

で対象に入ってくる現象が誰かの発話や発話を取り囲んでいた環境の細やかな機微により成り

立っているとして、そもそもその現象をどう記録し、〈生け捕り〉にできるかを突き詰めて考

えれば、ほぼ絶望的なまでに困難な作業であることに思い当たるだろう。そもそも現象の輪郭

を定義して境界線を引くこと自体がむずかしい。

そうこう考えていくと、2014年に乾久美子がギャラリー間で行った「小さな風景からの学び」

と題した展示で、分析対象とした風景を、一切の縮約を行わずにただひたすら生の写真をひた

すら集積し、かろうじて分類とタグ付けの作業のみを行ったことは示唆的だ。現象の輪郭の定

義の困難さに対面した際に我々にできることの一つに、切り取り方に個人差や恣意性が発生し

づらい写真のような単純な仕組みを用意して現実の記録を行い、そして一度記録することがで

きた現実の断片は、そこから一切の情報の切り捨てを行わずにただ大量にその情報を保持して

おくという可能性が提示される。

あるいは言語に関わる情報であれば、一連の現象に含まれる発話をただただ録音し、文字起こ

しし、言い回しの微細なニュアンスなども取り去らない、オーラルヒストリーのような方法も

同じ考え方であると言えるかもしれない。

原になぞらえれば、あくまで「標準語」の存在を仮設しながらも、決してそのものは描かずに、

その周縁にある「方言」を一切切り落とすことなく並置し続ける中に不可視の「標準語」を浮

かび上がらせるような作業と言えるだろうか。

もちろん、そうした試みが無謀な徒労におわらないだろうという目算の中には、Googleが言う

”Search, don’t sort”という考え方―もっと言えば、その先にある様々な学習可能性に開かれ

た人工知能技術の進展による情報へのアクセシビリティ―の担保があり、そのあたりはむしろ

「感性の計算」のレクチャー記録に収録されることになると思われるので、公開後に適宜参照

いただきたい。

しかしながら、仮にそうした情報技術の下支えがないとしても、あらためて上述したような現

象をなるべくそのまま切り出した生の情報群にはあり余る魅力があることを、このメモでは強

調しておこう。

縮約のない、機微に満ちた生の情報の海に没入するからこそ出会える、具象的でかつ言語化し

えない、誤差やずれを許容したつながるはずのないつながりが発火してしまうような経験。あ

るいは建築というメディアが保持できるものも、そうした経験なのかもしれない。