![]()

シン・ケンキュウシツ

2024.06.27

ArchiFuture's Eye 広島工業大学 杉田 宗

私の研究室に入ったところに研究室の学生が余ったディスプレイとAmazon Fire TV Stickを

組み合わせてつくったデジタルサイネージがある。向こう2か月くらいのスケジュールや講演

会などのイベント情報が流れるようになっているのだが、ある日そこに「究太ゼミ始動!」

という情報が流れるようになった。

「究太」とは、私の研究室に在籍している4年生で、1~2年生を集めて自分のゼミを始めるら

しい(広工大はなぜか昔から「研究室」よりも「ゼミ」と呼ぶ方が一般的。なので「究太ゼ

ミ」)。最初にその話を聞いた時には失笑した。卒業研究が佳境に入り、今夜が山だ、という

日でも、バイトだのなんだので来ない学生がいるのに、学生が主導する研究室に人が集まるわ

けがない。研究室の他の学生たちも「また究太が変なこと始めたよ」程度に思ったに違いない。

しかし、いざふたを開けてみると私の予想は間違っていた。当初定員を設けていたようだが、

その定員を超えて1~2年生が集まった。近年は私の研究室でも希望者で定員を埋めるのが難し

いのに、やる気に溢れた学生たちが揃っている。この時点で、期待を裏切ってくれた喜びを通

り過ぎ、ちょっと嫉妬を感じるくらいになってしまった…。しかも、毎週水曜日の午後に集ま

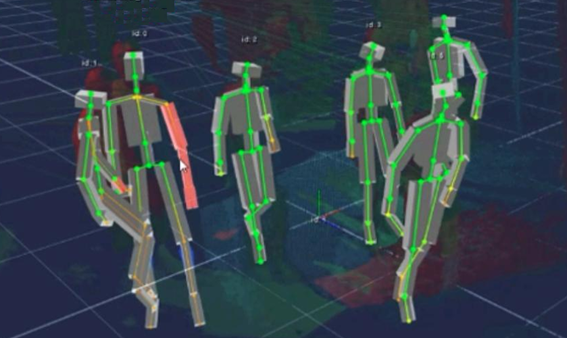

り、みんなものすごく楽しそう。RhinoやGrasshopperを勉強したり、宿題で取り組んできた

課題を発表しあったり、正直私も仲間に入れて欲しい。

研究室の他の学生の目線も変わったように思う。最初は冗談だと思っていたけど、いざ10人

くらいの学生に向けて一人で指導したり、課題を出したりしている究太の様子を見ると、リス

ペクトに近い感情を持つようになったに違いない。もう誰も究太を馬鹿にできない。第一、そ

れだけ誰かに教えることを持っていることがすごいと思う。高校までもいろいろやってきたの

だろうけど、大学の3年間で積極的に行動し、いろいろなもの吸収してきた。それを少しでも

後輩に伝え、大学での学びを有意義なものにしてもらいたい。それが彼のモチベーションのよ

うだ。

今では嫉妬も乗り越えて、「究太ゼミ」が新しい学びの形なのではないかと思うようになっ

た。私が担当する授業でも同じ考えだが、入学してきたばかりの1年生のやる気が一番強く、

そこから時間の経過とともに全体的なやる気の低下が進みながら、やる気が強まる学生と弱ま

る学生の差が大きくなる傾向を感じている。建築の楽しさを教えることや、学ぶ意欲を強める

ことは1年前期に集中させるべきであり、広工大の導入教育で1年生がグループに分かれてベン

チのデザインや制作を行っているのも、こういった背景の中で始まっている。

なんとなく気づいていたが、建築教育を通してもっと面白いことをやらないとだめなのだ。

もう我慢大会みたいな経験を積み上げて、そこで生き残る学生だけが上を目指せるようなこと

をやっていてはいけない。これだけ人手不足が叫ばれている業界と接続しているのだから、少

しでも多くの若者が広い建築分野のどこかに自分の興味を見つけ、そこに向かって邁進できる

ような教育をやらないといけない。正直、いままでのやり方はほとんど通用しないと思ってい

る。

とはいいつつ、究太に全てを任せるわけにいかないので、#広工大ハッピーアワーや#広工大

バーティカルミッドレビューなど、とにかく楽しい瞬間を増やすことを目指して新たな活動を

始めている。大学案内にもシラバスにも載っていないが、こういう取り組みが大学の顔となる

ような活動に育ってくると、全国からいろいろな学生が集まり、もっと面白い建築教育ができ

るのではないか思っている。少子化とか定員割れとか、大学で働いていると暗いニュースばか

りが聞こえてくるが、この状況をどうポジティブに捉えるかが生き残りの唯一の手段ではない

だろうか。

今週の「究太ゼミ」の様子