![]()

“残す”ための建築情報とBIM

2025.03.25

パラメトリック・ボイス

東京大学 / 村井一建築設計 村井 一

東京大学豊田研究室特任助教の村井一です。私はBIMデータやセンシングデータなどの建築情

報を都市・建築のライフサイクルの中でいかに活用していくかという視点で研究に取り組んで

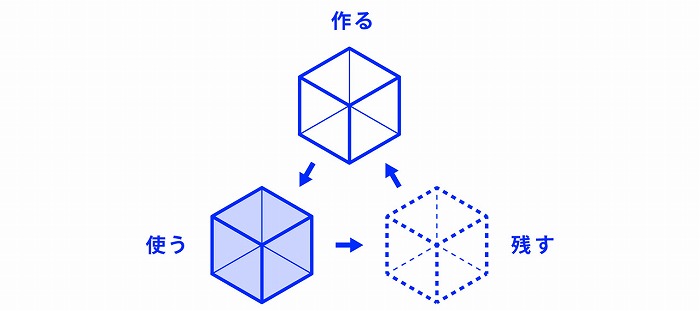

おり、一昨年のArchi Future 2023のセミナーでは「作る/使う/残す/ための建築情報とBIM」

と題してその一部を紹介させていただきました。もしかすると読者の方には聴講いただいた方

もいらっしゃるかもしれません。

その際に設計・生産段階における”作る”ための建築情報と、利用・運用・維持管理のための

”使う”建築情報に加えて、継承・保存のための”残す”ための建築情報についてお話したのです

が、このコラムでは、特に”残す”ための建築情報について、以前セミナーで紹介した内容を少

し掘り下げて触れたいと思います。

現存しない建築のデジタル復元を通して

一つ目の紹介事例は歴史的建築物のデジタル復元についてです。2022年に開催された

内田祥哉先生の追悼展に際して1950年代に逓信省で設計を担当された「中央電気通信学園 旧

学生寮」のデジタル復元に取り組む機会を頂きました。この作品は現存していないため、当時

の手書きの図面や記録写真など現状入手可能な情報をもとに、3Dモデリングによるデジタル

復元を行いました。

ただし、図面だけではすべての情報を読み取ることはできません。特に現場での変更点や、図

面には記載されていない詳細な設計情報を確認するのは非常に難しく、複数の資料の比較や記

載寸法の精査なども行いながら、検証可能な入力対象を積み上げていきました。

その過程で、日影曲線図を用いた配棟や、庇を兼ねた奥行ある南側廊下など、テキストに残さ

れた設計意図や思想を、建築の形態や構成として改めて検証することができた一方で、木造と

RC造の接続部分の詳細、現存時の塗装色、通路部分の雨仕舞など、全体構築する中で十分な

情報が確認出来ない点も明らかになりました。

しかし、そうしたモデルを元にレンダリングした動画を展示し説明をしていたところ、建築が

存在していた頃の様子を知る人々から、残された情報の空白を埋める糸口となるようないくつ

かの証言を得ることができました。70年前の図面や写真から泥臭く積み上げたデジタルデータ

を通じて、それを見る人の記憶が呼び起され、当時の姿を知るための情報を得ることができた

貴重な体験でした。

「中央電気通信学園 旧学生寮」のデジタル復元

参照図面提供:NTTファシリティーズ 作成:村井一

建築構法のデジタル教材を通して

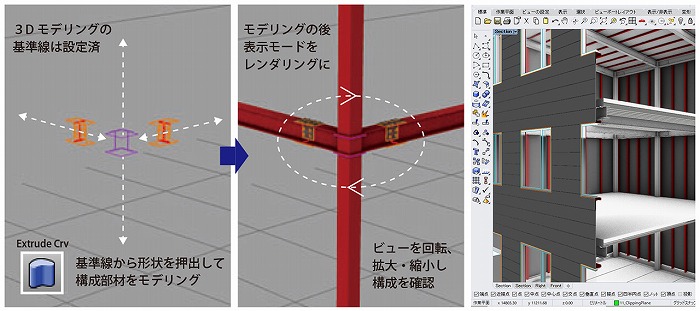

次に紹介するのは、建築構法のデジタル教材に関する事例です。非常勤講師として学生向けの

演習を担当する事もあり、簡易な3Dモデリングを通して建築の部位・部材の構成を学習でき

るデータをここ数年作成しています。モデルデータ内には基準線が2Dであらかじめ引かれて

おり、初学者でも押出しコマンドを使って部材を組み立てるような感覚で、データ入力を進め

ていくことができます。受講生からは座学で学ぶ個々の基礎知識だけではなく、実際の建物と

して、それらがどのように構成されているのかを総合的に理解できるという点で好評です。

「3Dモデリングで学ぶ建築構法」の一部 作成:村井一

一方で教材として作成する際には必要に応じて一部を省略し、モデルの抽象化を行うため、必

ずしも実際の構成部材が全て忠実に入力されている訳ではありません。3Dモデルのビューを

自由に回転・拡大する中で「ここはどうやって固定されているのだろう?」「他の架構形式だ

とどういった構成になるのだろう?」と受講生から素朴で鋭い質問が飛び出す事もあり、出題

する側としては、こうした質疑のやり取りが一番楽しみな演習でもあります。

“残す”ための建築情報が果たす役割

前者は建築の史実を残すための試みであり、後者は建築の技術を残すための試みであり、残す

対象も目的も異なります。しかし共通しているのは、個別に存在する既存の情報や知識をデジ

タルツールにより繋ぎ合わせる過程のなかで、その矛盾や空白に明らかになり、新たな理解や

発見に至る対話を生み出している点です。

おそらく“残す”ための建築情報の重要性のひとつは、単に過去の建築や技術を保存することに

とどまらず、そのプロセスを通じて、現在・未来の創造行為に対する問いの能動性を高めるこ

とにあるのだと思います。このコラムでは3Dモデリングを通してその一端をお話しましたが、

BIMに目を向けるならば、形状情報の構成のみならず、属性情報の構成に関しても、既存・過

去のリソースを吟味する中で生まれる新たな学びがあるはずです(またコラムを担当する際に

は続編でも…)。

デジタルツールを用いた効率化や合理化と謳われる内容とは少し違った泥臭いアプローチです

が、そのサイクルがまた”作る”に還ることによって、作る・使う・残すの循環的な思考や実践

に繋がっていくと信じて、引き続き研究と教育に携わっていきたいと思います。

今回も東京大学生産技術研究所豊田研究室メンバーの持ち回りコラムとして執筆させていただ

きました。他の回もお時間がありましたら是非閲覧してみてください(これまでのコラムはこ

ちらから)。

村井 一 氏 東京大学生産技術研究所 特任助教 / 村井一建築設計 代表