![]()

建築BIMの時代34 大屋根リングと太陽の塔

2025.06.26

ArchiFuture's Eye 大成建設 猪里孝司

「最後はなぜかうまくいくイタリア人」(宮嶋 勲 著 日経ビジネス文庫)を読んだ。30年以

上にわたってイタリアに関する仕事をしてきた経験から、イタリア人の行動とその基になって

いる考え方、価値観を「イタリア人の法則」として、さまざまなエピソードとともに分かりや

すく説明してくれている。約束の時間を守らない人が多いことについては、どうせ相手も守ら

ないのだからお互い様だと遅れた人に寛容であり、綿密な計画を立てないことが多いことにつ

いては、計画通りに進むことがないのでその場その場で臨機応変に対応する方が大切だと考え

ていて、ものすごい集中力で最後は完遂してしまうなど、律儀で計画性のある日本人からみる

といい加減に見えてしまう行動も、「イタリア人の法則」を理解すると、ある種の合理性があ

り妙に納得してしまうということだ。大阪の人に怒られるかもしれないが、大阪人と通じると

ころがあると感じた。

5月の末に大阪・関西万博に行ってきた。大阪駅からバスで西口ゲートから入場した。バスは、

まだ工事中のような専用道路を快走し渋滞なくゲートに到着した。入場もスムースだった。パ

ビリオンの事前予約はすべて落選し、当日の先着順予約もすべて外れ、人気の高いパビリオン

は一つも見ることができなかった。しかし大屋根リングを体験しただけでも来た甲斐があった

と思った。さまざまな形態のパビリオンや会場内の様子を一望でき大変面白かったし、明石大

橋の向こうに沈む夕日と夕暮れの大阪湾は美しかった。いい体験ができたと思っている。諸般

の事情でドローンショーを見ることができなかったので、再訪した際の楽しみにしている。

翌日は太陽の塔と万博記念公園に行ってきた。太陽の塔は内部が整備され「生命の樹」をゆっ

くり見ることができた。当然、55年前に見た時ほどの感動はなかったが、今見てもよくできた

展示だと思った。55年間ずっと生命の樹にとどまっている「生き物」もいるとのことだ。当時

はエスカレータに乗って定速で展示を眺めていたが、現在は階段を昇りながらじっくり展示を

見て、写真も撮ることができる。この展示を55年の歳月をまたいで2度見られることの幸せを

感じている。万博記念公園のEXPO’70 パビリオン(大阪万博当時は鉄鋼館)の展示も面白かっ

た。大阪万博に関するさまざまな展示物があるのだが、いくつもの会場模型があることが気に

入った。お祭り広場と太陽の塔を中心とした中央ゾーンの模型や一般市民の方がこつこつと作

り上げた会場全体の紙の模型、東大の丹下研・京大の西山研による基幹施設のマスターデザイ

ンの模型などだ。基幹施設のマスターデザインの模型は、太陽の塔がお祭り広場の大屋根を突

き抜けているので後期のものだと思う。太陽の塔の「しゅん工図」も展示されていた。

EXPO’70 パビリオンの展示は記録を残すことにたいして関心を払わない私にとって、記録を

残すことの意義、重要性を痛いほど認識させるものであった。

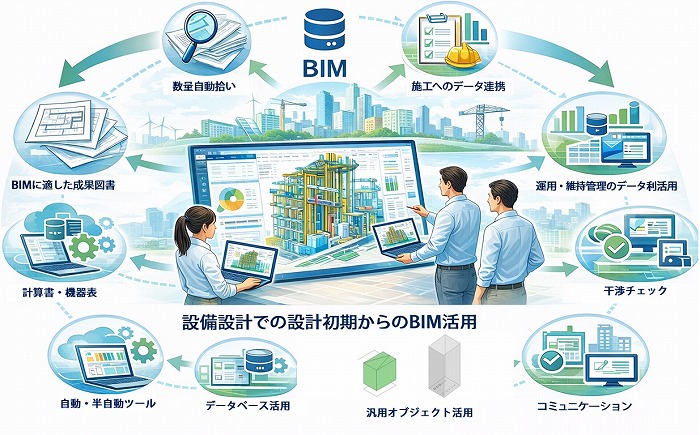

設計段階や施工段階でのBIM活用は着実に進んでいるように思う。一方、建築が完成した後の

運用や維持管理段階でのBIM活用はそれほど進んでいない。さまざまな理由があると思うのだ

が個々の理由は措くとして、建築に関わる関係者それぞれの役割と情報という観点から考えて

みたい。例えば、設計者は発注者の要望や法的な規制、その他さまざま要件から設計案の情報

を作成する。設計者が作成する情報には、施工者が必要としない情報も含まれている。施工者

は設計者が生成した情報を基に施工に必要な情報を新たに付加・生成していく。運用や維持管

理の段階で必要とする情報の中には、設計者や施工者が作成した情報もある。設計者や施工者

が作成した情報がすべて必要という訳ではないが、設計者や施工者が作成した情報のうち、運

用や維持管理の段階で必要な情報は手に入れたいと思っている。設計者や施工者、運用・維持

管理者だけでなく建築に関係するすべての人が、それぞれ必要とする情報を入手できるような

環境を実現したい。それぞれが手に入れたい情報を明らかにすることがその第一歩だと思う。

太陽の塔内部の生命の樹

基幹施設のマスターデザインの模型