![]()

BIM普及の鍵は「実践的な学び」と

「繰り返しの経験」

2025.07.01

パラメトリック・ボイス 芝浦工業大学 志手一哉

建設業界におけるBIM普及と実践的な学びの重要性

建設業界ではBIM(Building Information Modeling)の普及が進み、若い設計者や技術者が

建築プロジェクトでBIMを実践する機会が増えている。しかし、企業によってはその状況が

まだ先に感じることもあるだろう。プロジェクトでBIMを実践できない主な理由として、管理

職、設計者、技術者の多くが、BIMソフトウェアの操作やBIMデータ活用の十分なスキルを習

得できていない点が挙げられる。

BIMの講習を受講するだけでは、現場での実践的な使い方は身につかない。なぜなら、現場で

の効果的な情報の流れは、プロジェクトを通じて自ら試行錯誤を繰り返す中で培われるものだ

からである。このプロセスを経ずに、ただ「BIM」と唱えるだけでは、「コストが増える」

「手間が増える」といった消極的な意見しか生まれない。

本来であれば、「コストや人員の無駄をなくし、プロジェクトを円滑に進めるためにBIMを活

用しよう」という発想で実践練習に取り組むべきである。しかし、プロジェクトにおいて新た

な手法を試す、あるいは再挑戦する決断には勇気が要る。それは、プロジェクトの主要な関係

者間における情報伝達の方法を変える必要が生じるため、これまでのやり方と異なることで失

敗する可能性もあるからである。

それでも、何回か繰り返すうちに最適な方法が見つかり、結果として元のやり方よりも効率的

に業務を進められるようになる。このような課題の克服には、プロジェクトベースのBIMト

レーニングが有効であることを以前にも伝えた。筆者らが取り組む「建築生産系グローバル

PBL」は、この学びを学生のうちから海外の学生と共に何度も体験することを目的としている。

建築生産系グローバルPBLの取り組み

これまでにも何度かこのコラムで紹介してきた「建築生産系グローバルPBL」は、筆者の研究

室が同分野の研究室と共同で継続的に実施している取り組みで、海外の提携校と共同でBIMを

用いたワークショップを開催している。2016年にマレーシアのUTAR(トゥンク・アブドゥ

ル・ラーマン大学)とPBLを開始して以来、9年が経過した。

この間、UTARとのPBLは今年の10月で10回目を迎える。また、2年前からは提携校が2校増

え、現在では年に3回の「BIMを用いたワークショップ」を中核としたPBLを実施している。

ワークショップのテーマは、各大学の問題意識やBIMのスキルに合わせて設定されるが、いず

れの場合も日本側でプログラムを計画し、必要な情報やデータを準備し、ワークショップのマ

ネジメントを行っている。これを主体的に担っているのが、TA(Teaching Assistant)とし

て手を挙げた大学院生である。

本稿では、直近で2025年6月9日から14日に実施された、マレーシアのTAR UMT(トゥンク・

アブドゥル・ラーマン経営技術大学)とのPBLについて紹介する。

TAR UMTとのBIMワークショップ事例

TAR UMTはBIMへの取り組みに積極的で、低学年の学部生でも一定のスキルを持つ。このPBL

では、先方の教員からの提案もあり、「DfMA collaborative design with CDE:

DfMA(Design for Manufacture and Assembly)協調設計とCDE(Common Data Environment)活用」をワークショップのテーマとした。

具体的には、豊洲公園にDfMAの考え方でホテルを計画し、CDEプロセスを模した方法でBIM

データを構築してプレゼンテーションを行うという、実働3日間のプログラムであった。参加

学生はTAR UMTから20名、芝浦工業大学から約30名が参加し、混成の6グループに分かれて

作業を行った。

グループ内では、初日にコンセプトを議論し、コアとモジュールの関係を検討した後、意匠

チームと構造チームに分かれて作業を進める。各チームはWIP(Work In Progress)フォル

ダで、意匠・構造が異なるファイルを用いてワークシェアリング(分業)を行う。ファイル間

はリンクさせ、不整合が生じないように注意する。その日の作業終了後には、モデリングした

ファイルだけでなく、スケッチの写真や2D/3D CADデータなどもSharedフォルダに保存する。

最終日の午前中はプレゼンテーション資料の作成に充てられ、Publishフォルダに完成した

BIMデータを保存し、それを用いて4Dシミュレーションやウォーク/フライスルーのアニメー

ションを作成した。TAは、こうした日々の完了形を事前に設定し、各グループの内容に合わ

せてオブジェクトやモデリングのテクニックなどをサポートし、進捗をマネジメントする。

ただし、実働3日という慌ただしい作業の中で、モデリングを分業できなかったり、CDEプロ

セスに沿ったデータ管理が難しいグループも出てくる。そうした相談を受けたTAは、臨機応

変な判断で、規定のプロセスから外れたやり方も許容する。このようにして6月13日の午後に

成果発表会を迎え、どのグループも持ち時間20分のプレゼンテーションを見事に終えた。

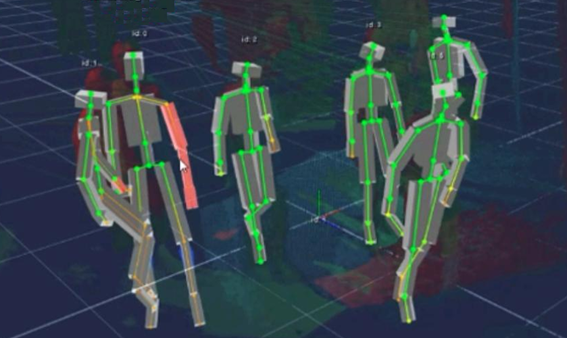

グローバルPBLが育む実践力とBIMの真価

グローバルPBLでは、初めて出会う異なる文化圏の学生とグループやチームを組み、英語とビ

ジュアル、そして情熱で合意形成を図る。ある程度高いBIMスキルを持つ学生が任命されるグ

ループリーダーは、最終成果物のイメージを示しながら、意匠・構造チームの調整とモデリン

グの指揮を執る。議論が尽きないこともあっても、マイルストーン通りに進捗しなければ成果

発表にはたどり着けない。短期決戦では、グループリーダーに戦略的な割り切りというスコー

プマネジメントが求められる。例えるなら、グループリーダーはBIMコーディネーター、TAは

BIMマネージャーのような役割を担う。

こうしたPBLは、実プロジェクトではないとしても、効果的にBIMを活用するため、あるいは

その知識を習得するための実践的な練習となる。

筆者らは、現地開催や日本開催でPBLを年に3回、毎年繰り返し実施している。そのため、芝

浦工業大学の学生たちは、研究室に所属している間に複数回のPBLに参加する。PBLを実施す

るたびに試行錯誤と修正が繰り返され、学生自身のスキルが向上するだけでなく、先輩から後

輩へと伝承されるマネジメントのノウハウがブラッシュアップされていく。つまり、プロジェ

クトベースのBIMトレーニングの要点は「繰り返し」にある。

そして、ワークショップの根底にある不変的なテーマは「無駄をなくしてワークショップを円

滑に進めるためにBIMを使おう」である。そのために学生たちは、BIMソフトウェア以外の

様々なソフトウェア(3D-CAD、ビジュアルプログラミング、ゲームエンジンなど)の利用に

も積極的に挑戦する。

企業が取り組むべきBIM人材育成

様々な制度改革により建設業界の就業環境が正常化に向かう中で、不要な時間の浪費をなくし

たいと誰もが願っている。それに役立つデジタル機器、アプリ、ロボットなどは、サブスクリ

プションやレンタルで、人件費よりも手頃な価格で利用できる環境が整いつつある。

こうしたツールを使えば、同じ結果をより短い時間で達成できる。さらに、各ツールとBIM

データの関係を想像し、BIMデータを再利用するスキルがあれば、ツールの操作に必要なデー

タ準備の時間が大幅に短縮される。様々なデジタルツールを使いこなす現場においてこそ、

BIMデータは不可欠であり、「コストが増える」「手間が増える」といった意見は出ないはず

である。

こうした若手技術者の挑戦を後押しするためにも、同じ職場で働く人々もBIMソフトウェアの

操作やBIMデータ活用の知識を身につけておくことが重要である。そのためにも、企業は社員

がワークショップに繰り返し参加できるような環境を整えてみてはどうだろうか。

発表の風景

ワークショップの風景