![]()

建築BIMの時代32 大阪万博について

2025.04.01

ArchiFuture's Eye 大成建設 猪里孝司

私は論理的なアウトプットが苦手で、論理的な説明や理路整然とした成果物に憧れを抱いてい

る。少しでも論理的になりたいと思い「論理的思考とは何か」(渡邉雅子著 岩波新書)を読

んだ。“論理的”といってもその意味するところが、文化や目的によって異なり、それぞれの

”論理的”にあわせた思考プロセスや表現方法があること述べられていた。論理的というと、つ

いついアングロサクソン的な論理性を思い浮かべていたが、それだけではないことが分かり、

大変参考になった。依然、論理的への憧れは強いが、コンプレックスは少し和らいだような気

がする。

まもなく大阪・関西万博が開催される。巷ではいろいろな意見があり、目や耳にするのはネガ

ティブなものの方が多いが、私自身は大いに楽しみにしている。前売り券を購入済みで、いつ

行こうかと思案しているところである。先日発売された公式ガイドブックで予習している。

1970年の大阪万博の時は満8歳。大阪市内に住んでいたので、数回、連れて行ってもらった。

並ぶことなくアメリカ館の「月の石」を見た。ソ連館、スイス館、オーストラリア館、日本館、

三菱未来館、ガスパビリオンなどを訪れた。中でも太陽の塔の「生命の樹」の展示が非常に強

く印象に残っている。何段にも折り返すエスカレータで登りながら目にする生命の樹の展示と

空間の大きさに心を奪われた。後年(多分2003年)、内部が公開された際に見学したが、思っ

ていた以上に内部が小さく、少しガッカリした。大人と子供では、体の大きさや知覚や認知能

力に違いがあるので当たり前のことであるが、8歳の子供にとって太陽の塔に入り、生命の樹

を見たことは素晴らしい経験であったといえる。生まれて初めてフランクフルトソーセージを

食べ、食べごたえと美味しさに驚愕した。コアラも初めて見た。またさまざまなパビリオンの

ユニークな建築も記憶に残っている。後年見た写真で記憶が補強されているかもしれないが、

得難い体験ができたと思っている。小学生が、世界の大きさやいろいろなことを知るいい機会

であった。大阪・関西万博2025も子供たちにとって、心に残る体験をする機会になってくれ

ることを祈っている。もちろん、大人にとっても。

大阪万博の計画時には、施設の配置計画等でコンピュータが使われていたそうである。学生時

代、恩師から話を聞いたことがある。不勉強で、実際どのようにコンピュータが使われたのか

を知らないが、CADはまだまだ一般化していなかったと思う。人流のシミュレーション等で

コンピュータが活躍したのではないかを想像している。それから半世紀以上、大阪・関西万博

2025の計画や設計、工事でどれだけコンピュータやBIMが使われたのかを知りたいと思う。

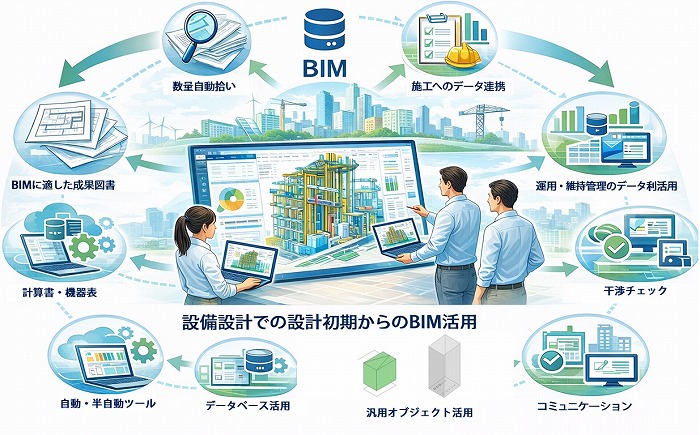

展示にはさまざまな最先端の技術が使われて未来の社会を提示してくれているが、建築をつく

るためのコンピュータ利用の現在位置を知りたいと強く思う。国立競技場もそうだが国家的な

プロジェクトの施設の計画や設計、施工でどのようなツールや技術が使われたか、どのような

先進的な取り組みがなされたかを知る機会が少ない。きっと新旧さまざまな技術を駆使し、確

実に完成することを最優先に進められたと想像する。技術的観点からすると漸進的なものだと

思うが、それが建築生産でのコンピュータ利用の的確な現在位置だと思う。最先端はいろいろ

なところで目にすることができる。現時点で、現実に使うことができる新しい技術を知りたい

と切に思う。