![]()

デジタル巡りの世界旅=台湾編

2025.11.11

パラメトリック・ボイス ARX建築研究所 松家 克

このシリーズは、前々回コラム中国編からスタート。モディ首相の8月訪日を記した前回イン

ド編と続け、今回は第3弾の台湾(中華民国)編を書き進めたい。

台湾の人口は、約2,342万人。対、中華人民共和国(中国大陸)は、約60倍の14億人超。

面積は約265倍。比較すると圧倒的な差である。併せ、大陸から1949年頃から移住を始

めた外省人と台湾島にそれより以前から定住の本省人とで構成されるが、台湾の経済や活動、

ハンドリングにも大きな影響がある。台中でARXが担当したプロジェクトの進行中に選挙で

2か月間に亘って業務が止まった。これは二派に分かれた熾烈な選挙運動の影響だったと記憶

している。

日本列島と比べると小さな島で地政学的にも独特だといわれている。大学時代のワンダー

フォーゲル部で玉山登山をと考え偵察隊を送ったが、当時は軍の管轄エリアで入山許可が下り

なかった。高山地域辺の嘉義(かぎ)や阿里山地域のアミ族、パイワン族、ツォウ族など先住

民族16民族が居住。偵察時にお世話になった。早くから親日だという。後述の新光人寿大楼

のお披露目時に招待され多くの先住民の方々が来られていた。九州と同じ位の台湾島には、

3,000mを越える山が多く山脈を形成。山岳の島とも言われる。中でも前述の玉山は、3,952m

で富士山より高い。この玉山山脈から流れ落ち堆積したゴロタ石や岩石が地中深くにあり、地

業と基礎工事時に湧水と併せてクリティカルパスを握る工事だったという。以前は、地下水脈

の水量豊かな地中深く、夫婦がペアで酸素供給の下、ヘルメット潜水の夫が穴を掘りつつ潜り

地上に石を抱え挙げる難工事であった。世界遺産の候補は幾つかある。最近、“じゅん散歩”で

台湾編があった。設計に参加した三越デパートが入る新光人寿大楼のエントランスが、少し

映っていた。

台湾は重要な親日国の一つであり、デジタル社会で世界のカギを握っている。得意とする半導

体は実体変動が激しく統計も複雑であるが、台湾のファウンドリ=受託生産では、世界シェア

トップの6割を占めている。半導体全体で、一位はインテルやエヌビィデアをトップ企業とす

る米国、二位はTSMCやUMC=聯華(れんか)電子が牽引し好調な台湾。三位はサムスンや

ハイニックスを先頭に韓国、これらを日本と中国、インドが追随しているが、異なる統計だと

米国は三位。そこで、前々回中国、前回インドに続きデジタル状況と台湾を学習したい。

“日本の歩留まりの良さに驚く”TSMCの創業者である張忠謀氏は2024年、熊本工場の開所

式挨拶でソニーの盛田昭夫氏との出会いを語った。在米中国人の張氏は半導体メーカーのTI

副社長として1968年に初来日。ソニーとの合弁事業を協議した。この時、盛田氏は日本の

生産性の高さに触れた。張氏は後にTIグループの日本工場の立上時の責任者を務め、その信

憑性を体感した。後の87年に台湾でTSMCを創業。“台湾と文化や人材が似ている”のが、

日本で熊本工場を造る判断理由の一つだったという。

片や台湾のパソコンメーカーは、Acer、ASUS、MSI、GIGABYTE、他。スマホメーカーは、

ASUS、HTC、Acerなど7社+αがあり日本より多い。BIMの状況は、2006年頃から検討

が始まり、政府は2012年、推進化を開始。最近、建設会社を中心に活発化。台湾発の

CADソフトは、見つからなかった。

コロナのデジタル対応で注目されたオードリー・タン氏が、この5月に来日し、与野党の会合

で講演と懇談をした。内容はAI時代とデジタルを基礎とする民主主義の可能性や社会の変化

などが主題であった。9月には朝日新聞で特集があった。概要は、AIは何が可能で、何処ま

で行くのか。国民によるデジタル対応やインターネットによる民主主義の可能性、安全性の担

保と信頼性をどうするかなどが概要であった。

話を変える。日本初の超高層建築の霞が関ビルや新宿副都心のマスタープランで超高層建築や

再開発などの先鞭となったKMGの郭茂林氏の要望で、ARXが設計協力をした台北初の超高

層建築である新光人寿大楼は、54階建244.15m、延べ床面積118,229㎡で、設計・工事で

約15年。1993年12月に竣工。台北で最も多い訪問者があるという。今後の台湾の高層

建築の法整備や構造計画のマイルストーンとするべく、台湾と日米の構造家が参加した。加え、

建築工法の捉え方など多課題への取組みがあった。風水の影響も強く、形やエントランスのア

プローチ方向、色彩など各種の伝統的な風習があった。この設計基礎データは、その後の国慶

節での派手な花火演出をした“台北101”に繋がったと考えている。このプロジェクトを通じて

茂林氏の竹馬の友である元総統の李登輝氏とホテルでの食事に陪席する機会に恵まれた。併せ

て想いだすのは、中国系アメリカ人のI.M.ペイ氏のパートナーをお尋ねしたペイ事務所で

ペイ氏と二人だけのプライベートランチに招かれた。その後に日本で講演会があり、印象を当

時の建築文化に短く記したが、大阪の執筆者と全く同じ「真摯な講演」の文言があり記憶に

残っている。このI.M.ペイ氏との昼食と共に忘れられない経験である。李登輝、京都大学と

コーネル大学卒業。日本名は岩里政男、本省人初の第4代目総統。

台湾では3棟の超高層を我がARXが設計担当。その後、中国大陸から13棟の超高層の設計依

頼があった。先ず試験的に1棟だけの構想案を進めたが、半官半民チームの強引さと建築の考

え方に大きな相違と違和感があり辞退した。

30数年前の新光人寿のプレゼン時は3次元CADの開発段階のソフト。開発脇で連携しなが

ら実験的に利用。しかし、回転させると隙間が目立ち不完全、そこで、切り取り画面でプレゼ

ンに臨んだ記憶がある。カーテンウォールは、専門コンサルによる技術検討を受け、外装に初

経験のユニタイズドシステム工法を採用した。基本部位は、YKK APが担当。検討を加えた基

本形を基に台湾の会社が製造。外壁色は、台湾の国花の梅と日本を代表する桜の花色での構成

を提案。模型も高さがあり、飛行機に載せるのが困難。そこで、台北で策定。毎日の進捗に

合わせ一週間滞在。この時の中華料理は、台湾の経験が長くプロジェクト責任者でKMGの

奥長氏のセレクト。香港や上海と比べて味に親しみがあり、海鮮、薬膳、四川などと日ごとに

メニューを変え台湾の仲間も毎夜参加し、7~8人でテーブルを囲んだ。この人数だと多種多

様の料理が注文出来、とても美味しく楽しく感じた。

その後、台中の台湾そごうが入った廣三大楼では、余裕が生まれ楽しく設計をしたが、台中大

震災時には、非常に不安だったが、幸いなことに被害はなかった。この設計時に利用したのが、

高雄行きの高速バス。台中迄はノンストップ運行。鉄道よりも人気だったが快適では無かった。

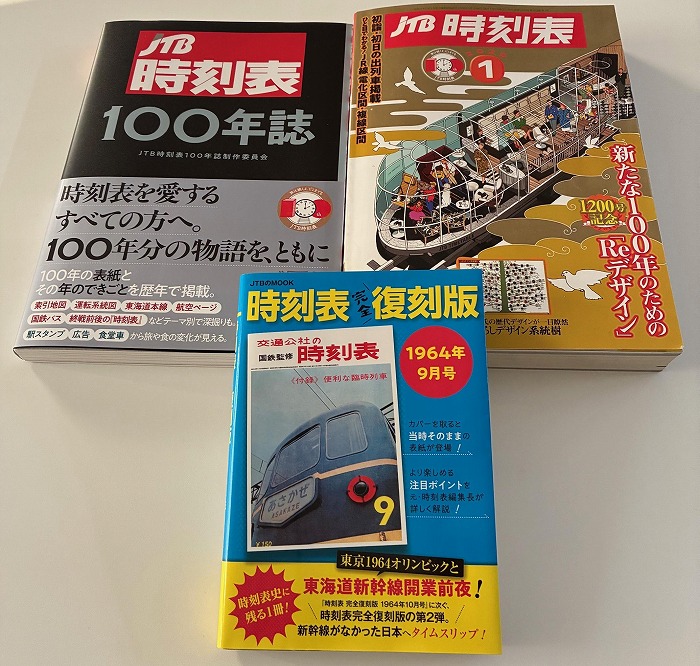

しかし、その後に台湾が日本の新幹線車両方式を採用し、2007年に台北市・南港駅と高雄

市・左営駅間を1時間36分、最高時速300kmで結び、2027年に日本製の台湾に特化

した新型車両の投入が予定されている。インドは日本方式を採用したが、台湾の実績が評価さ

れた結果だという。

台湾追想。30数年前の今では台湾のシリコンバレーといわれる新竹科学工業地域やこれから

の台湾を支える地域の見学は、楽しく有意義であった。併せ、信義路の新都市での計画を依頼

されワクワクしていた。初めてのファーストクラス搭乗も台湾便だった。今では、生まれ故郷

の古から温泉よりパンダで知られた南紀白浜から台湾直行便が今年の5月から運航され定期運

行に繋げたいとしている。

想い起こせば内田祥哉氏団長の元で、建築学会の外壁工法委員会有志での10年に亘るアジア

巡りがあった。台湾にも出かけ、この時に祥哉氏の父上、安田講堂の設計者である祥三氏が

手掛けられた建築を見学した。安田講堂を彷彿とさせる外観を覚えている。この建設時代に

李登輝元総統が新婚時代に住んでいた瓦屋根住宅が多くあったという。今では取り壊され、残

るは1棟だけだと朝日新聞が報じていた。今、台湾と日本共通文化レガシーとして保存するこ

とが重要だと台湾出身で日本在住の黄文雄氏も危機感を募らせている。昨年に全米図書賞を受

賞された楊双子さんの「四維街一号に暮らす五人」は、レトロな台湾での日式建築のシェアハ

ウスが舞台となっている。

最後に台湾の企業が初ロケットを今年の7月に北海道で打上げたが、二段目に不具合が起きた。

今後のチャレンジを期待したい。併せ、この8月から10月に掛けて韓国李在明大統領とインド

のナレンドラ・モディ首相、台湾の前総統の蔡英文、併せてアフリカ諸国の代表が相次いで訪

日された。トランプ大統領も訪日された。高市首相初の国際会議の「ASEAN」に出席。こ

れらの国々が関係するインド太平洋・南シナ地域は、地政学的にも重要な地域。建設的で安全

で安心出来る地域となる結果を期待している。

大阪・関西万博は、10月13日が最終日だったが、大盛況裏での閉会となった。台湾は、

BIEに加盟していないため国際パビリオンとしての出展は出来ず、世界有数IT企業の玉山

デジタルテックが率いる民間パビリオン「TECH WORLD館」として最新半導体技術などを展

示発表し人気を博した。Archi Futureの実行委員であった豊田氏の「null2」や若手の各トイ

レが話題となった。今後、万博後の計画が始まる。万博を機に更なる国際交流や繋がりが増え

るだろう。ウェルビーイングになることを願っている。

補足。先日、ギャラリーを巡った。最初は代官山で蜷川有紀絵画展、次はスパイラルホールの

槇文彦展、最後は新宿での永山祐子展。永山さんと話して気づいた。Archi Future第一回の基

調講演は槇文彦氏、そして昨年は永山祐子さんに出て頂いた。何かArchi Futureの18年間を

思い起こす一日となった。

この10月23日に待ちに待ったイベント「Archi Future 2025」が、新実行委員長池田氏の

下で盛況裏で開催された。次世代への継承も出来、一安心。映画監督の押井守氏が登壇された

講演をお聞きしたが、現代日本の建築と高層建築の杞憂や示唆を感じる内容であり、顔面を殴

られたような衝撃で心が揺さ振られ、腑に落ちた。旧知の皆様にも御会い出来き、有意義で楽

しい時間だった。