![]()

BIMが勝手にやってくれるわけではない

2025.11.13

パラメトリック・ボイス 日本設計 吉原和正

BIMへの期待として最も耳にするキーワードのひとつが「自動化」ではないでしょうか。自動

計算、自動機器選定、自動配置、数量の自動拾い出し、整合性の自動確保・・・。効率化の象

徴として語られるこれらの機能は確かに魅力的です。しかしその裏側には、「自動化により、

誤りに気づかないまま設計が進んでしまう」という危うさを内包しているのも事実です。

自動化は、設定が誤っていればその誤りを忠実に出力し続ける危険性を秘めています。ところ

が、自動化が進むほど人は確認行為を省略しやすくなり、「BIMがやってくれたから大丈夫だ

ろう」という心理が働きがちです。ここに大きなリスクがあります。

自動化するには何かしらのアルゴリズムを仕込んでおく必要がある訳ですが、自動化はあくま

で設定された条件のもとで動作する仕組みに過ぎないことは肝に銘じておく必要があります。

このアルゴリズムを理解しないまま、その範囲を超えた過剰な期待や、不十分な条件設定をし

てしまうと、間違った答えを生成してしまう可能性があります。だからこそ、自動化ツールを

使う際には、アルゴリズムを理解した上で「条件設定を注意深く行うこと」、そして、「実行

後のアウトプットを入念に確認すること」が何よりも重要になります。

この確認作業を怠ると、一元化されたBIMデータであるがゆえに、設計者が意図しない誤った

情報が独り歩きしてしまい、チーム全体に混乱を引き起こしかねません。BIMは情報共有に有

効なツールではありますが、確認作業とコミュニケーションを怠ると、思わぬ落とし穴に陥る

危険性をはらんでいます。

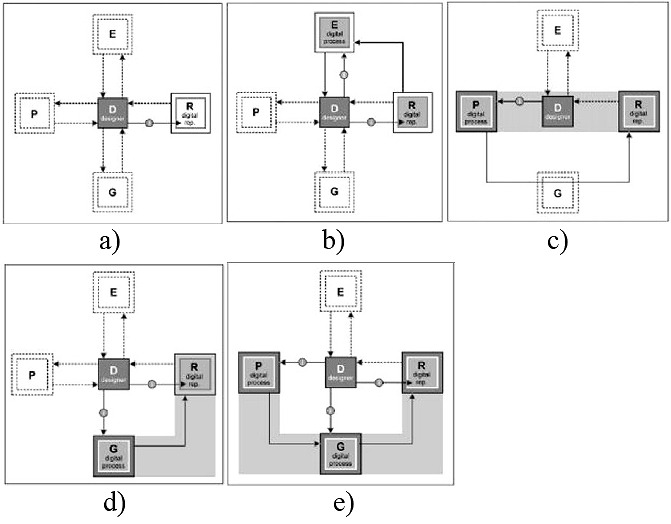

重要なのは「自動化」と「人の確認」をセットで仕組み化することです。どのタイミングで、

どの視点から、誰が何を確認するのかを明確にしておかないと、自動化は不安を増幅しかねま

せん。

判断のプロセスを可視化し、人が介在するポイントを明確にすることが不可欠です。

BIM活用におけるもう一つの危うさは、コミュニケーション不足をBIMで補うという錯覚です。

どれだけBIMモデルが整備されていても、それが設計意図を共有しあう対話の代替にはなりま

せん。

現時点の検討状況や決定事項、その背景、設計意図、調整余地など、BIMモデルを見ただけで

は判断できない余白の部分。これらが不足した中途半端な情報伝達は、かえって変な誤解を生

じさせ、混乱を招きかねなません。そこは、BIMだけに頼るのではなく、人と人とのコミュニ

ケーションで補っていくことが必要です。

コミュニケーションが円滑なチームがBIMを活用することで打合せ時間削減につなげることは

あり得ても、コミュニケーションが滞っているチームにBIMだけ持ち込んでも逆効果になりか

ねないことには注意しておく必要があります。

BIMは「勝手に何かをやってくれる存在」ではなく、「設計者の判断と対話を支えるための基

盤」です。自動化はその基盤の上に成り立つ一機能に過ぎません。

自動化を過信せず、人の思考と対話を中心に据えたBIM運用を組織としてどう仕組み化するか。

ここに、これからの設計プロセス改革の鍵があると考えています。