![]()

オーストラリアの都市と大学デジタル建築教育

2017.12.26

ArchiFuture's Eye 慶應義塾大学 池田靖史

オーストラリアに拠点を移して早くも3カ月が経った。メルボルン、シドニー、ブリスベン、

アデレードなどの主要都市を巡ったことで、オーストラリアの都市の多様性が改めて認識で

きた。それぞれ数百キロも離れていて、気候帯も植生も地形も全て違うので、ヨーロッパな

らロンドンとパリのように別の国の都市でもおかしくないくらいの条件の差だとも言えるし、

同じように英国植民地としての歴史があると言っても辿ってきた経緯も違うので、それは当

然の事とはいえ、実際に体験して見るまでは実感出来ないことであった。一般的にはそれぞ

れの地域性を持っていた世界の都市が情報の流通で画一的な表情に向かう傾向が懸念されて

いると思う中で、まだパースやダーウィンなど見ていない都市もあるので僭越だが、オース

トラリアの都市はむしろ19世紀頃の英国の工業的建設技術を共通の基盤にしながら、今も

徐々に地域に適応して独自性を獲得しているところなのかもしれないと感じた。歴史だけで

なく現代建築においてもその傾向があり、これら主要都市にはある程度大きな規模の地元設

計組織が複数あって、ある程度は都市ごとに住み分けがされているようである。もちろん交

流もあるし、他の地域のプロジェクトを手掛けることも十分あるようだが、経済的な都市間

の競争もあるので、地域がその文化的違いを意識することもかなり強く働いているのだろう。

複雑に入り組んだリアス式地形の港町であるシドニーはそこら中にビーチがある海辺の街で

もあって、建築家ハリー・サイドラーに代表される現場打ちコンクリートのブルータリズム

が根づいて装飾性の少ない白い建築が基調にありつつ地表面が地形的な変化に富んでいるの

で、立体的な空間的連続が自然に存在する。これは有名なオペラハウスにも通じるものなの

かもしれない。

ハリー・サイドラーの建築

シドニー大学

ずっと暖かいクイーンズランド州にあるブリスベンは蛇行する熱帯雨林の川を取り込んで出

来た街で平らな部分から急に切り立った崖が現れ、雨が多いせいもあって湿気対策からも高

床式にしてデッキ空間のような半屋外を楽しむ文化がある。

クイーンズランド大学の建物

アデレードはアウトバックという広大な乾燥平原に続く平らな場所を選んで作られた人工都

市で、あえて港からも距離をとって四方を完全に公園で囲まれた理想的な環境にある中心市

街地を作っていて、様式は様々でも中層中規模の建築が整然と並ぶのでとても穏やかな印象

がある。

アデレードの大学建築

そして19世紀に急成長した時の折衷主義的で装飾的なビクトリア様式を強く保つメルボル

ンは、現代建築においてもカラフルに装飾された華やかさが重視され、商業的ポストモダン

的な志向が最も強い。

メルボルンの病院建築

RMIT大学の建物

さらに、これらの都市にはそれぞれ有力な地元の大学があって、地域の経済界と合わせて

一体的に都市と建築の文化的な形成に関わっている様な気がする。

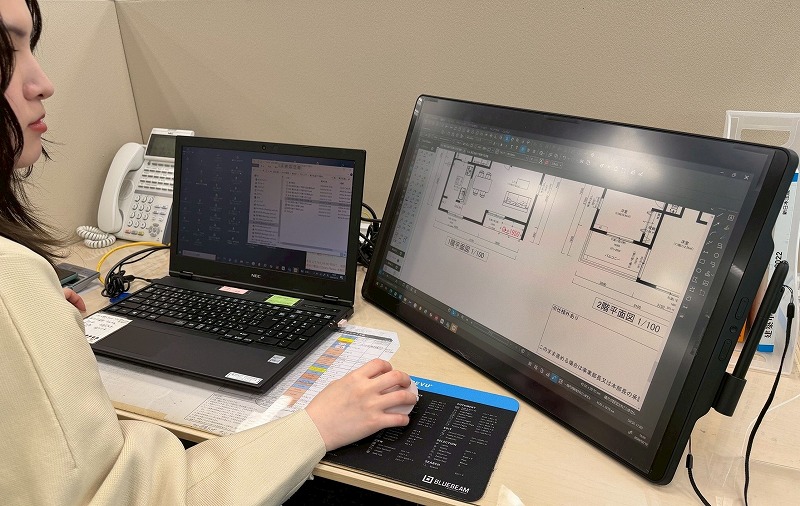

オーストラリアでは一般に工学部ではなく芸術デザイン系として建築学部があり、設計演習

スタジオがデザイン教育の主軸になっている事は米国などと同じである。スタジオの最終講

評会には指導した教員が自分のコネクションを使ってゲスト講評者を呼んでくることが一般

的で、私もあちこちで講評に加わらせてもらった。また実際に指導しているのは、ほとんど

が実務を兼任している若い非常勤講師で、常勤の教授はたくさんある設計演習スタジオ全体

を統括する立場にあるのが一般的で、この非常勤講師は公募制に近く、独立した建築家だけ

でなく、組織事務所にいる若手や、ポスドクの様な立場の人もいる。設計演習スタジオ講師

は経歴だけでなく課題内容の提案によって採用されることが多く、また必ず行われる学生の

一般公開作品展を通じて指導者の評価がされている側面もある。つまりその建築的提案や設

計手法、教育内容などは選んでいる大学と、指導している実務者の意識を反映したものと

なっているといっていいと思う。建築技術におけるデジタル技術の動向と同じく、建築教育

におけるデジタル分野の持つ影響をどのように考えるべきなのかは日本を含む世界中が直面

する課題であると思うが、そうした中で、先述したようなそれぞれの都市の持つ特色が大学

の建築教育の方向性にも影響しているように思えた。

シドニー工科大学のスタジオ作品

クイーンズランド大学のスタジオ作品

正当な国際的モダニズムのシドニーでは構造エンジニアリング系とデザイン系をつなぐ役割

が期待されている様に感じたし、ブリスベンは熱帯雨林の木材のような地域資源の活用へ向

けたデジタル技術への意識があった。そうした中でメルボルンは装飾的なデザインへの抵抗

がなく、モダニズムの単調な静寂を破って空間の複雑性を大胆に表現することへの指向がデ

ジタル技術に結びついていると言う印象がある。そのため大学でも、「何のために」と言う

批判を抑えて、デジタルなモデリングやファブリケーションが生み出す多様で複雑な形態や

空間の可能性を、とにかく受け入れ、ある意味では後付け的にその効果や意味を発見できれ

ばいいとするくらいのアプローチが、現実の実務を担っている講師たちからされていること

はとても面白いと思えた。こうした動きを最も先導しているRMITのローランド・スノックス

の授業では、特殊なスクリプトで自動生成されて出現される形態に手すりや階段のような建

築的な意味を発見して建築的に再構築することが試みられていた。

これには現地の大学内ですら賛否があると思われるし、様々な葛藤は今も続いている。しか

し、大事なことは各都市がその社会文化的な背景のもと様々なデジタル建築技術の開発を担

い、またそれはお互いに参照され吸収されていくことにある。都市文化を背景にした多様な

試みがあるからこそ、その総合的な可能性が広がるのだろう。アプローチは違ってもデジタ

ル技術が生む「新しい建築言語」の開発への意欲は共通にあるようだ。英語圏文化の社会的

な「実験場」として機能して新しい可能性を探り、できれば、その成果を輸出品目的な売り

ものにしたいという基本姿勢がオーストラリアの根底にあるからだ。日本と違い人口よりも

資源のほうが豊かで、深刻な社会的課題は比較的少なく、移民国家である背景から、自国の

開発と同等かそれ以上に国際的な市場との協調が意識される国だからこそ持てるこのエネル

ギーの向かう先はとても興味深い。産業界が即戦力的に必要な人材育成だけではなく、未来

における発展可能性の種を人材に植えることは大学教育の大きな社会的役割だと私も思う。

私自身はそろそろオーストラリア赴任を終えるのだが、これからも見守って行きたい。

メルボルン大学のスタジオ作品

RMIT大学のスタジオ作品