![]()

CG技術の歴史と絵画技法の歴史

2022.10.13

ArchiFuture's Eye 東京大学 池田靖史 ラスコー洞窟の壁画 ⒸProf saxx “De Pictura” 1435 ⒸLeon Battista Alberti

このテーマはだいぶ前から学生への授業の一部として話してきたのだが、メタバースを通じて

VRの世界が大きく注目される今、少し拡張を加えてここでも紹介したいと思う。簡単に言うと

古代から始まる絵画技法の歴史と20世紀のCG技術の歴史には、どこか類似点があると言う話

で、おそらく人間には「見たもの」を転写し再現したいと言う本能的欲求があるのだと思う。

現存するものではっきりとそれが認識できるものとして有名なラスコーの洞窟壁画に残される

野を駆ける牛や馬を生き生きと描いた一万5千年前の画力には感嘆させられる。さらに古いも

のが今後見つかる可能性もあるが、それは視覚的体験に現れる形の記号的類似性への興味とそ

の2次元平面への転写方法という絵画技法の長い旅の始まりでもある。

※上記の画像、キャプションをクリックすると画像の出典元のWikipediaへリンクします。

その後、文明の発展と共に視覚体験の再現方法としての絵画技法には様々な工夫と改良が加え

られていくのだが、それはいわば「立体」や「遠近」といった本来3次元的な視覚体験を2次

元的画面内で表現するための技術の追求の歴史のようでもある。

その中で最も古いと思われるものとして手前にある物体が奥の物体を隠すという最も単純な光

学現象が古代エジプトのレリーフの人物像などで既に現れている。面白いのはCGの発展にお

いても、いわゆるワイヤーフレームと呼ばれる全てが透過した形態のエッジライン表現から遠

近表現のために最初に導入されたのがZバッファ法という視点からの深度を用いた前後隠面消

去だったことだ。すべてのポリゴンを視点から近い順に並べておけば、その前後重複関係を正

しく描画できるだけでなく、隠れて見えない部分に関する無駄な計算を省略することもできた。

単純なようだがそれが環境と主観的な「視点」の関係の第一歩であることがわかる。すると、

その次にCGが問題にしたのはシェーディングすなわちすべてのポリゴンの相対的な明暗をその

法線ベクトルと光源ベクトルの関係から求めることであったが、立体を陰影で表現することは

同様に比較的基本的な絵画手法として早くから現れていて、今でも絵画デッサンの基本として

習うのは物体を輪郭線ではなく陰影で捉えることである。もちろん物体には色彩があるのだが、

その色彩も光の当たる角度で明暗がつくことを理解することで絵もCGもかなりリアルになった。

これも普通のことであるが対象物以外に「光」というグローバルな共通条件の存在が立体の把

握に必須であることは示唆的でもある。

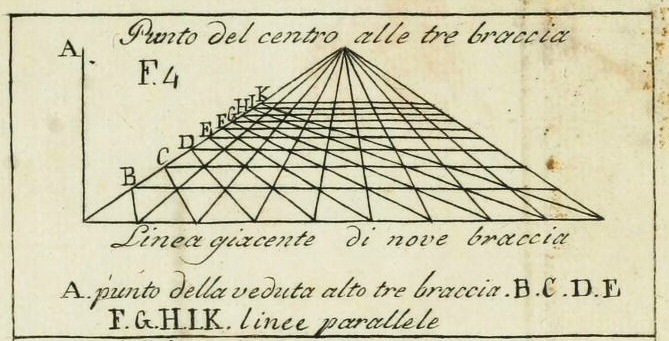

絵画における遠近法といえば、通常は「遠くのものが相対的に小さく見える」透視図法が最初

に思い浮かぶが、明確にその原理が確立された15世期のルネサンスまでの間に、他にもこう

した立体感や遠近感の絵画表現が進歩してきていて、その中には空気の波長透過率のために遠

くのものほど青みがかって見えることを用いた手法などもある。そうした基盤の上に、幾何学

的な手法としての透視図法が現れた。透視図法は原理的には視点に集まる放射状の線を使って

対象物を2次元平面に投影する手法で、遠近は大小に変換され形態は歪んで投影されるが、も

ともと人間の視覚は網膜に映った2次元平面への投影画像であり、透視図法は写真と同様にそ

の再現にもなっているので、リアルな遠近感を描く手法になった。比較的単純な座標変換計算

の繰り返しなのでコンピューター向きで、CGにおいて最も基礎的な理論である。ただし透視図

的な遠近感の表現はあくまである視点の位置に対してのものであって、視点次第で見えるもの

は違うという単純な事実を突きつける。エッシャーのような画家が騙し絵の透視図をかけたの

も、視点を固定されている場合に起きる遠近関係の誤認を利用してのことだ。すなわち文字通

り主観的な絵画表現であるわけで、絵巻物や水墨画などでは透視図法が用いられなかったのも、

描き方の客観性の必要の問題だったのではないかとも思われる。視点と視野の設定次第で表現

の語り口が操作できることは写真撮影の技法での発展を経てCGにも受け継がれている。

※上記の画像、キャプションをクリックすると画像の出典元のWikipediaへリンクします。

その次に絵画に起きた技法の発達もCGと同じで物質のテクスチャと光の効果の再現だった。

フェルメールが金属の光沢からざっくりとした布の微小な凹凸まで全て書き分けようとしたこ

と、レンブラントが間接光や複数光源の色温度の違い、背後方向からの光に至るまで描き込も

うとしたことは、レイトレーシング法による計算がCGに持ち込まれた以降の光の反射、屈折、

映り込みを再現するアルゴリズムとその効果のポリゴンへのマッピングという発達とよく似て

いる。CGではフォトリアリスティックと呼ばれるが、絵画技法の歴史的には写真が発明される

前なので写実主義の時代である。いずれの場合も視覚情報に現れる立体感の再現を進化させて

いったが、その先で、絵画の方は大きな壁、あるいは飛躍に到達する。モネのような印象派の

画家たちは光の現象の中でも特に美しい煌めき、揺らめき、ちらつきなどの小刻みに変化する

光を表現しようとして、その難しさに気がついたからこそ、その表現への挑戦がより重要だと

考えるようになった。絵画は静止していて動いている物体や変化する現象の時間軸を本来持た

ないにもかかわらず、敢えてそこに挑戦することに、むしろその存在意義を見出すようになっ

ていくことは写真の発明が写実的表現の社会的な需要を奪ってしまったことにも一因があった

だろう。結果的にセザンヌからピカソに向かうキュビズムが追求したことは、一枚の絵の中に

多数の時点の視覚体験を重ね合わせて立体を表現するという、絵画の限界と矛盾への挑戦であ

ると同時に人間が視覚で感じとる立体感の本質を問うことでもあった。

CGの方は同じ計算的な写実表現を連続させて動画にできたから、このような哲学的な深みに

達しない代わりに、膨大な計算量の増大を解決する必要に迫られた。しかしここでも視覚体験

の再現に対する人間の欲望の需要のおかげで、専用の計算ハードウェアとしてのGPUの着実な

開進化を促し、ご存知のようにフォトリアリスティックなCGをリアルタイムで生成する能力の

獲得がVRの世界を変えつつある。すなわち視点移動操作による連続的な視覚変化こそが、3次

元的な立体表現の本質であり「空間」という概念には「視点」とその「移動」による認知が必

要だという事実が別な形で浮き彫りになった。よく考えれば3次元CGと呼ばれていてもモニ

タースクリーンは2次元平面だし、それは網膜も同じで、そもそも人間の空間認知センサーと

しての視覚は3次元対応ではない。にもかかわらず我々は空間環境に3次元性を認知できてい

るのはなぜだろうか。これについては視覚の立体視能力とは何かという知見が大変参考になる。

常識的に最も知られているのは2つの目の働き、すなわち両眼視差と呼ばれる複数視点の認識

の差異からの計算である。ところがこれはかなりの近距離でないと通用せず、実は我々も主に

片方の目を使い、もう片方を参照的に使っている。両眼視差自体が短距離で瞬間的な視点移動

であって、そこから立体情報を再構築することは人間の頭脳にとっても結構な計算量らしいこ

とはステレオグラムのようなものの体験からも実感できる。それでも視点は運動によって能動

的に変化させられるから運動視差と呼ばれる変化を読み取る能力を我々は生まれ落ちた時から

日々鍛え続けている。それが変化し続ける画像に対する驚異的に高度な処理能力であることは、

回転する物体のシルエットのみからの形状類推能力や、同時にはごく一部しか見えない断片画

像の統合能力などに現れている。つまり、時間軸によって変わる画像の変異量からの推察や、

自らの運動感覚と視覚情報との関係などのボツな次元の情報的統合こそが3次元的な知覚の正

体である。だから人工知能の研究においても連続する画像からの情報抽出が大きな課題と飛躍

となったことは偶然ではない。

ここで典型的なトリックアートである巨人の家(エイムズの部屋)を考えてみよう。一見普通

の部屋を横切っていく人影が小人から巨人に変化していくものである。実際には人間のサイズ

が変化しているのではなく遠近に動いただけなのだが、部屋が遠近法を錯覚するように歪んで

いるためにこのように見える。それなのに我々の目が錯覚を起こす理由は、壁や天井が水平垂

直で構成されているという思い込みのせいなのである。このように立体視にはかなり後天的な

常識的類推能力まで持ち込まれている。その他にも我々が起こす様々な幾何学錯視、すなわち

視覚認知のエラーのかなりの部分は立体視のために無意識に適応させた類推能力に起因するも

のだと考えられている。これほど人間にとって立体視は重要なものであり、様々な情報を総動

員して複合的に類推しなくてはならない理由は、実は絵画と同じようにもともと視覚だけでは

完全かつ十分な3次元情報が得られないにもかかわらず、他の動物の襲撃のような事象へので

きるだけ高速な認知が生死に関わる問題だったからかもしれない。いずれにしても立体視知覚

ほど人間がその頭脳の情報処理能力のかなりの部分を日常的に割いて、常に鍛え続けているも

のはない。このように空間知覚が経験によって適応的に形成されるものであるとすると、その

性質はそれぞれの生まれ育った環境に左右されることになる。このことは錯視の発生の統計値

が円形住居に住むアフリカの原住民と我々で違うことを調べた心理学者シーガルらの研究でも

明らかになっている。そのことは環境の代替メディアである「絵画」の日常的な使用にも起き

ている可能性がある。我々が知覚的に直線だと思っているものが本当に直線である保証はない、

我々の目に直線と映っているかも定かではない。むしろそれを直線であると仮定することで空

間を知覚しようとするのが透視図法的な世界観であって、透視図法を日常的に使用している

我々が自ら作り出しているのである。つまり透視図法がなかった時代の標準的な人間が知覚し

ていた世界は違っていたことになる。

さて、このように我々の空間的知覚能力が経験的適応訓練の成果であって日常的な環境に左右

されていることは、VRが生活の一部になろうとしている今、必ずや問題になるはずである。

音の知覚や味覚であれば当然のように受け止めている知覚感受性の個人差について、我々はな

ぜか視覚についてはある程度普遍性があるかのように考えがちである。しかし色覚だけでなく

視空間知覚についても個人差があるのはむしろ当然であるはずだ。しかし「絵画」はこの視空

間知覚の集団的な平準化の役割を果たしてきたとも言える。それぞれの見えているものに共通

性を見出し標準化することに絵画の社会的な役割があったのかもしれない。絵画技法を通じて

追求されてきた人間の自らの立体視能力への探究的分析はCGや人工知能画像認識技術に引き

継がれつつ我自身の世界観にも影響を及ぼしていることになる。VRが人間の立体視知覚を拡張

してくれるのか、それとも退化させてしまうのか、そこには絵画の挑戦と同じように哲学的な

意味が存在するのかもしれない。