![]()

焚火とテント ー環境としての建築

2023.05.11

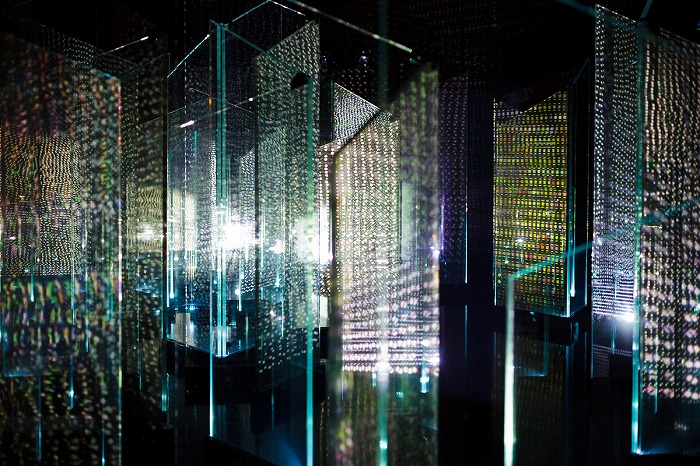

ArchiFuture's Eye 明治大学 / 川島範久建築設計事務所 川島 範久 GLACIER FORMATION(2015年ミラノサローネ出展作品,空間デザイン:川島範久+佐藤桂

前回のコラムでは、デジタル技術を用いて、空間の環境情報をセンシングし、その情報を

その空間にオーバーレイすることを試みた美容室のプロジェクトを紹介した。今回はそれ

と関連して、アート・インスタレーションのプロジェクトを紹介したいと思う。

AGC旭硝子が2015年のミラノサローネに初出展することとなり、その空間デザインを担

当することになった。お題としては、AGC旭硝子が開発したガラスに貼ることによりプロ

ジェクターの映像を投影表示できる透過型スクリーンフィルム『Glascene®F/グラシー

ン®F』が切り拓く新しい空間・体験をアートインスタレーションとして表現して欲しい

というものだった。

ガラスは本来、光を透過する性質を持つ。この特殊なフィルムを使用することで、ガラス

の透過性を失わずに、プロジェクターなどからの映像を投影させることができるようにな

るわけである。ここで興味深いのが、透過した先に面があれば、そこにも映像が投影され

る(されてしまう)点である。プロジェクターは映像をある一面にフォーカスするように

投影するのが通常である。そのため、ある面においては、フォーカスが合い、識別性高く

投影できても、透過した先の面では、サイズが変わり、フォーカスが合わず識別性が落ち、

その面の角度が振れていれば映像は歪むことになってしまうのである。さらに、ガラスは

反射性も持つため、ガラス面で反射された映像が手前の面にも投影される、といったこと

も起きてしまう。これらの特性は、映像をある一面に鮮明に映すという目的に対してはネ

ガティブなものであるかもしれない。しかし、逆にこの特性を活かすことで、新しい空間

体験を創れるのではないかと考えた。

火,演出・テクニカルディレクション:LUFTZUG(ルフトツーク)遠藤豊,

映像デザイン:qubibi(クビビ)勅使河原一雅,主催:AGC旭硝子)PhotoⒸTakehiko Niki

※上記の画像、キャプションをクリックすると画像の出典元の川島範久建築設計事務所のWeb

サイトへリンクします。

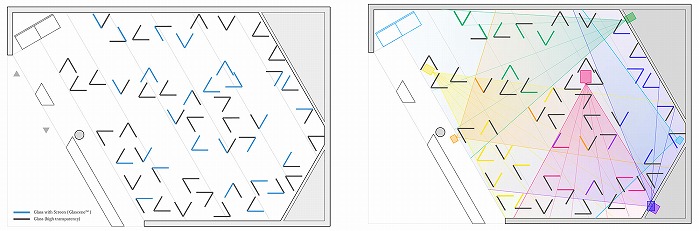

平面計画図(左:特殊ガラスと高透過ガラスの配置、右:プロジェクターの配置・配光)

そこで、この特殊なフィルムを挟んだ合わせガラスと高透過ガラスによる合わせガラス、

計2種類の合わせガラスを計100枚用い、2枚のガラスを60°の角度をつけて金物で接合し

1組のガラスコラムとし、計50組のガラスコラムを60度グリッドに沿って配置した。プロ

ジェクターは計7つ、一部オーバーラップしつつも異なるゾーンを照らすように、異なる

角度の面に正対するように配置した。

プロジェクターからの映像は、高透過ガラス面は透過し、特殊ガラス面に映し出される。

しかし、透過もするので、その先の特殊ガラス面にも映し出されることになる。そこでは、

先にも述べた通り、フォーカスがズレ、大きさも変化し、角度がついていれば歪んでしま

う。そこで、映像を、そのような変化が気にならないようなものとすることにした。具体

的には、地球上の生命や人類の文化・歴史に関連する画像を、あるプログラムによって抽

象化し、その抽象具合が変化するような映像とした。時折オリジナルの画像を少し認識で

きなくもない抽象度になることもあり、ふとしたときに何かが見えたような感覚を覚える

ことになる。

PhotoⒸAyako Nishibori / LUFTZUG

PhotoⒸTakehiko Niki

ある面には複数の映像が重なって投影されることになる。また、人がガラスコラムの間を

通り抜けていく際には、その人があるプロジェクターからの光を受けることになり、その

背後の面に影を落とす。しかし、別のプロジェクターからの光、あるいはガラス面で反射

された光が、その影に映像を映し出したりする。目の前の映像がどこから映し出されてい

るものなのかを認識することは難しく、「情報」が自身をとりまく「環境」となっている

ような感覚となる。時折全てのプロジェクターからの光が同時に止み、透明なガラスコラ

ムが林立する氷河のような空間がたち現れる。

PhotoⒸAyako Nishibori / LUFTZUG

この100枚のガラス(glass)と7台のプロジェクターからの光で構成された空間は、

情報(information)の氷河のような存在である。そこで《GLACIER FORMATION》という

タイトルをつけた。情報はあるガラスでは焦点を結び表示されながらも、透過と反射を繰

り返すガラスの特性によって薄れていき、環境としての情報になる。情報が映し出される

ガラスでできた氷河の中に入り込んでいくと、主体=「私」が対象=「情報」を認識する

という固定的な関係は変容し、「私」 は「環境としての情報」に包み込まれ、その環境を

体感するとともに、環境の一部となり、環境そのものが変容していく。そのような情報と

の新しい関係性を体感できる空間の提案をした。

Kichijoji Aqua Illumination 2015,空間デザイン:川島範久+佐藤桂火,photoⒸYukitaka

Amemiya

※上記の画像、キャプションをクリックすると画像の出典元の川島範久建築設計事務所のWeb

サイトへリンクします。

Airy Walk : roppongi hills artelligent christmas 2015,空間デザイン:川島範久+佐藤桂

火,PhotoⒸKenta Hasegawa

※上記の画像、キャプションをクリックすると画像の出典元の川島範久建築設計事務所のWeb

サイトへリンクします。

その後も複数のアートインスタレーションのプロジェクトに携わったが、共通して試みた

のは、透明あるいは半透明で軽い素材のみで空間を構成、つまり、構造・材料としては徹

底的にミニマムなものとし、プロジェクターや投光器などでそれらを照らす、あるいは

モーターなどを用いて形状を変化させることで、空間を変化させるといったことである。

また、写真には映らないが、スピーカーによる音も用いて、空間体験を変化させることも

共通して試みた。

つまり、これらの空間、あるいは環境は、エネルギーを用いて一時的に作り出されるもの

であると言っていいだろう。このとき意識していたのは、レイナー・バンハムが『環境と

しての建築』(1969年)の次の一説だ。

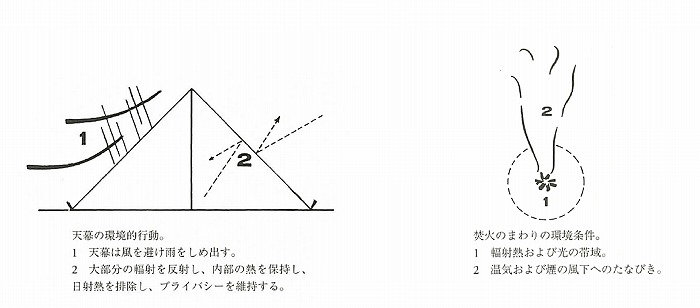

『環境としての建築』(著:レイナー・バンハム,1969年)第二章 環境管理 p 20(左)、

p.22(右)の図版

「ある蛮族が夕方野営地に着いて、そこで倒れた木材がたくさんあるのを見つけたとする。

その木材の環境的な潜在力を利用するには二つの方法がある。すなわち風除けや雨除けと

かを作るのに使うー構造的な解決方法(テント)ーか、火を起こすのに使うーエネルギー

として用いる方法(焚火)ーかのどちらかである。」(第二章 環境管理 p.21) *1

今日では建築が環境・エネルギー制御装置としての側面を持つという認識は当たり前に思

えるかもしれないが、このような認識はある時期までは決して一般的なものではなかった。

第二世代の建築史家と言われているバンハムは、『環境としての建築』の冒頭の章で、第

一世代の建築史家であるギーディオンの『機械化の文化史』(1948年)を厳しく批判して

いる。ギーディオンやペヴスナーら第一世代の建築史家は、アカデミズム=古典主義を打

ち負かし、近代建築を「建築の正史」に位置付けたのであるが、それでもなお、建築の構

造的側面にのみ着目しており、エネルギーによる環境制御に注意を払っていないことに不

満を示したのである。

本書の第3章以降では、第2章で挙げた構造とエネルギーという2つの視点で、環境制御技

術の進展が近代建築のデザインにどのような影響を与えてきたかを紹介していくのである

が、最終章では、ドライブインシアターを例に挙げ、機械設備は建築に取り入れられるど

ころか、機械設備による環境制御そのものが空間をつくっていることを示し、バックミン

スター・フラーやアーキグラム、そしてラスヴェガスも建築だと主張したのである。

本書が出版された3年後の1972年にはローマ・クラブによる『成長の限界』が発表され、

1973年にはオイルショックが起き、過度に機械設備による制御に頼りエネルギーを大量

消費してきたことに対する反省が叫ばれるようになったのは言うまでもない。しかし、か

といってエネルギーを用いる機械設備そのものを全否定する必要はない。

アートインスタレーションは、数週間、長くて数ヶ月といったテンポラリーなものがほと

んどだ。そして、企業の広告的な位置づけのものでもあるから、ある種のインパクトが求

められる。しかし、それに対して構造的なものをつくることだけで応えようとすると、製

造・施工、そして解体・廃棄に係るエネルギーが増大することになる。サーキュラーエコ

ノミーが注目されるようになった現在では、このような課題を踏まえ、解体のし易さと解

体材の再利用をテーマにしたインスタレーション作品が多く見られるようにもなってきて

いる。しかし、それもあくまで構造的な解決方法に留まるものである。ライフサイクル全

体で考えれば、主にエネルギーにより空間・環境を構築する方が、運用に係るエネルギー

は増えることになっても、それ以上に製造・施工・解体に係るエネルギーを減らすことが

できる可能性もあるのである。

いずれにしてもそれなりのエネルギーを消費するインスタレーション・プロジェクトの是

非はさておき、本当のサステイナビリティを考えていくときに、建築の「焚火」的な側面、

あるいは、必要なときだけエネルギーを使用して環境をたち現れさせるといった方法の可

能性は忘れてはならないだろう。

*1 一部筆者意訳。原文は次の通り。

Let the difference be expressed in a form of parable, in which a savage tribe (of

the sort that exists only in parables) arrives at an evening camp-site and finds it

well supplied with fallen timber. Two basic methods of exploiting the

environmental potential of that timber exist: either it may be used to construct

a wind-break or rain-shed—the structural solution—or it may be used to build

a fire—the power-operated solution. –p.19