![]()

建設業、今そこにある危機をAIと考える

2025.07.31

パラメトリック・ボイス 前田建設工業 綱川隆司

「建設業倒産が4年連続増加。過去10年最多ペース。」というニュースが今年7月初旬にあり

ました。倒産件数の上昇度を見る限りでは90年代のバブル崩壊期に匹敵する深刻な状況と言え

そうです。この背景には、人手不足、資材価格の高騰、制度改革による労働環境の変化(残業

抑制)など、複数の構造的要因が複雑に絡み合っているとのことですが、不確実性の時代を読

み解くために今回はMS Copilotに手伝ってもらい掘り下げてみました。

まずはこの状況をより俯瞰から捉えるために、過去半世紀の建設業倒産件数をグラフで出力さ

せます。景気や政策、災害などの社会環境の変化によってこれまでも建設業の数は増減を繰り

返していることが分かります。ちなみにバブル崩壊期は私が新卒で社会人になったタイミング

と重なります。いわゆる就職氷河期の始まりで各社の採用人数がぐっと絞られました。当時は

不動産価格の急落や金融機関の貸し渋りにより企業倒産が急増しましたが、人手は過剰気味で

賃金抑制は可能でした。一方で今回の倒産増加背景は、職人の高齢化や若年層の「なり手不足」

による施工力の低下、外注費の高騰、残業規制など、人手に関する構造的かつ慢性的な課題が

原因です。バブル崩壊時とは異なり、中長期的により深刻な影響を与え続けると言えるでしょ

う。建設市場全体は、災害対策やインフラ整備などの需要が堅調である一方、民間工事は住宅

供給数の減少や関税問題も含めた製造業の設備投資停滞の可能性があります。「民間建設需要

は鈍化し、建設業者の受注減と収益性の低下が倒産リスクを高めています。」とCopilotが言っ

ています。

「この危機を乗り越えるための提案はあるか?」と尋ねてみました。提案されたのは以下の

4つです。

①技術革新による省人化と生産性向上

(施工のオートメーション化/BIMデータ連携の自動化/施工管理の自動化)

②制度改革と働き方の見直し

(長時間労働の是正/外国人労働者受け入れ拡大)

③業務の効率化とアウトソーシング

(BPOの活用/施工管理や事務作業の負担軽減)

④環境対応と新たな市場創出

(ZEB・ZEHの推進/脱炭素社会に向けた建設需要)

我々を取り巻く構造的かつ慢性的な課題を解決するには、最早いずれか一つを実現すれば良い

という事態では無くなっており、これらを同時解決或いは組み合わせて取り組む必要性を感じ

てはいますが、今回ArchiFuture Webに相応しい話題として①の技術革新の特にデジタル技術

を用いた解決策「建設DX」について掘り下げてみます。

DXは単に「ITツールを導入すること」ではなく、事業構造そのものを変革する取り組みであ

り、本来は即効性を求めるものではありません。国土交通省の「i-Construction2.0」では自

動化と省人化の色が強く出ています。BIM/CIMもそこでは技術要素の一部になるはずですが、

デジタルデータの連携や活用のノウハウ共有が醸成された先に生産性向上があります。さらに

先にはスマートコンストラクションや都市のデジタルツインなど、高度なDXの展開も視野に

入ってきます。業界特有の商習慣や多様な施工条件はその推進を難しくしていますが、建設

DXは業務プロセスの見直しと組織の在り方についても再構築を探ることがDX成否の鍵を握っ

ているのではないでしょうか。それには段階的かつ体系的なアプローチが不可欠であり、一足

飛びに「すべてのデジタル化」を目指すのではなく、ステップバイステップで考える必要が

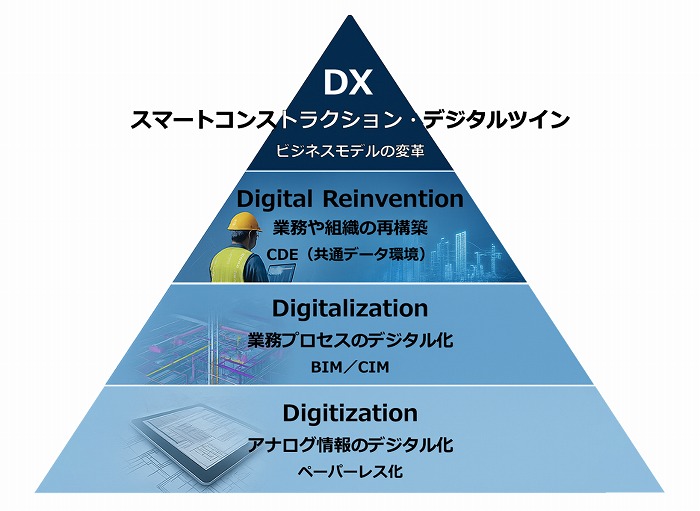

あります。以下、建設DXを進めるうえでの4段階モデルを考えてみました。それぞれについ

ての現状認識も添えます。

その1:Digitization(デジタイゼーション) アナログ情報のデジタル化。

紙の書類や図面を電子化することで、情報の保存性や検索性を高める。結果的にタブレットを

使っての業務に移行していきます。これについてはコロナ禍において必要に迫られ急速に進ん

だ感はあり、このステップは「済」とみなしますが、電子化された情報に業務フローを最適化

するところまではまだ至っていないと感じます。

その2:Digitalization(デジタライゼーション) 業務プロセスのデジタル化。

BIM/CIMのような3Dモデリング技術を活用し、設計・施工プロセスの効率化を図ります。

このステップも一応「済」とみなしますが、3Dモデルを用いるメリットは理解できたものの、

プロセスの効率化が果たせたのかは要経過観察でしょうか。

その3:Digital Reinvention(デジタル・リエンベンション) 組織や業務構造をデジタル前

提で再設計します。今はこのステップでしょうか。デジタル化の最大のメリットである情報共

有におけるCDE(共通データ環境)構築もここに含まれていいと思います。すでに個社の話に

留まらず、サプライチェーンも含めた複数企業・関係各署との業界全体のオペレーションにも

影響があります。

その4:Digital Transformation(DX) ビジネスモデルの変革。スマートコンストラクショ

ンやデジタルツインを活用し、施工の高度化、予測型管理、AIによる意思決定支援などを実現

します。AIに学ばせるべきデータの在り方を模索していますが、AIの進化のスピードに驚かさ

れる今日この頃です。

「これらの4ステップをピラミッド型模式図で表現を」、とCopilotにお願いしました。意外と

言っては失礼ですがイメージ通りの模式図が得られて驚きました。

建設DXの4ステップ

人口減少による人手不足は建設業界に限らず日本全体の深刻な課題となっており、建設需要は

続くと予想される中で国内建設会社の施工力は限界に達する可能性があり、海外企業の参入が

現実味を帯びてきている、とCopilotが指摘しています。もちろん参入障壁は存在しますが日

本の建設DXの遅れを逆手に取られないように取組スピードを上げたいところです。省人化対策

のための手段はDX推進だけではないですが、その効果が現場に浸透し、十分なメリットを享受

できるまでには十分な時間と投資が必要です。各企業の取組状況には差があると思いますが、

ゴールは業界全体で目指すものかもしれませんね。