![]()

「維持管理」が未来をデザインする

2025.11.18

ArchiFuture's Eye 広島工業大学 杉田 宗

今年のArchi Futureも終わってしまいましたね。実行委員長が松家先生から池田先生に変わっ

て最初の年でしたが、押井守監督による基調セッションをはじめ、これまでに無い新たなエッ

センスが加えられたArchi Futureだったと思います。私的には、実兄である杉田洋がセミナー

に登壇したのが今年のハイライトで、このせいで数週間前からソワソワしておりました。当日

は会場にて多くの方々が講演を聞いて下さいましたが、今回のコラムは兄と講演について振り

返ります。

杉田宗:はじめてのArchi Futureお疲れ様。実際どうじゃった?

杉田洋:いやー、一日中すごい人で驚いたよ。セミナーも席が埋まって良かった。維持管理が

テーマで人が集まらんかったらどうしようと心配しとったよ。

杉田宗:Archi Futureに参加する人で、維持管理の実情を知っている人はあまりおらんかもね。

そういう意味ではこれまでにない切り口だったのかも。講演にはどのようなメッセー

ジを込めたん?

杉田洋:建築業界に長くいる人でも、維持管理のことについて知っている人は少ないんよ。

ただ、発注者側にとっては建物が完成してからどのように付き合っていくかは重要な

問題。設計と施工には強い繋がりがあるけど、両者に維持管理との距離を縮めてもら

うことの重要性を伝えたかったんじゃ。

杉田宗:そこにBIMをはじめとする情報技術の新たな価値が眠っているということよね。

具体的にはどんなことについて紹介したん?

杉田洋:まず日々の維持管理がどういったものなのかを説明したよ。大規模な鉄道系商業施設

を例に、毎日どのくらいの人がどういった仕事をしているのかを紹介したんよ。維持

管理には、定期点検などの「定常保全業務」と、緊急対応といった「非定常保全業務」

があるんじゃけど、この二つだけでも毎日24時間30人くらいが働いている計算になる。

実際、非定常業務は全体の2割くらいじゃけ、ほとんどは毎日繰り返し行われている

設備機器などの点検や監視なんよ。例えばさっきの施設だと、年間140万点余りの項

目の点検が行われてるんよ。ほんまにすごい数よ。ここにデジタルを活用することが

重要じゃと思う。

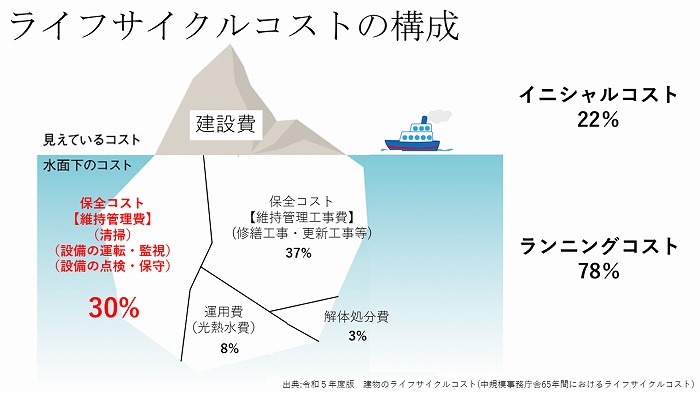

ライフサイクルコストの構成に対する保全コストの割合

杉田宗:これこそ「建築情報」じゃね。

杉田洋:そうなんよ、まさに建築から生み出される「建築情報」で、これを正しい形で残して

いくことで、建物価値を証明する情報になる。実は、昨年度から全国ビルメンテナン

ス協会に「維持管理・運用WG」を立ち上げて、維持管理・運用BIMの活用について

の検討を進めとるんよ。ここでは維持管理・運用BIMに必要な情報が何かを考えたり、

設計BIMや施工BIMから維持管理・運用BIMを作るワークフローを検討したりしとる

んよ。維持管理・運用BIMがあれば、膨大な時間をかけて作られている管理台帳や点

検仕様書が効率よく作れるようになる。現状ではまだ紙でやられている仕事がデジタ

ルに変わっていく、まさに紙カルテから電子カルテに変わるイメージよ。今年度、

ビルメンテナンス協会の建物のBIM化も進めとって、これに維持管理に必要な情報を

入れて維持管理・運用BIMのモデルを作ろうとしとるんじゃ。

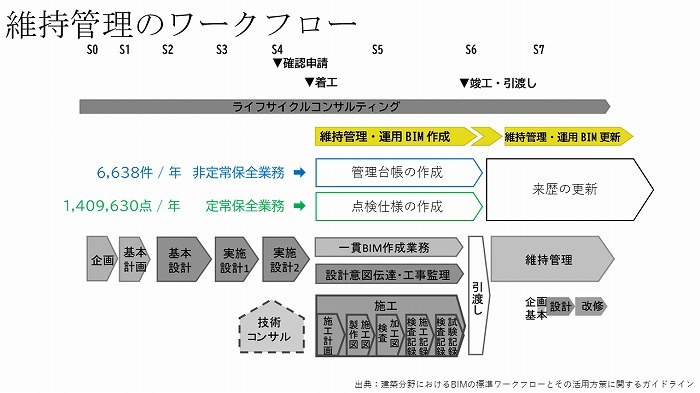

維持管理・運用BIM活用フロー図

杉田宗:この維持管理・運用BIMは誰がつくるん?

杉田洋:それに関しては建築BIM推進会議でも検討段階なんよ。ただ僕は、維持管理会社が関

わるのがベストだと思う。現状では、維持管理会社は建物が完成してから関わること

がほとんどじゃけど、建築BIM推進会議が作成した標準ワークフローにも施工段階か

ら維持管理・運用BIMの作成を始めて、完成直後から維持管理業務がスムーズに始め

られる形が示されとるんよ。

維持管理のワークフロー

杉田宗:実際の維持管理業務の中でのデジタル技術の活用はどうなん?

杉田洋:それに関しては広島工業大学の「建築保全業務ロボット研究センター」での研究内容

について紹介したよ。まずは設備点検をサポートするアプリ。さっき話した点検仕様

書をもとに、点検者に点検の手順や場所を教えてくれるアプリなんよ。点検者はこの

アプリで点検結果を入力すれば、入力結果の傾向なんかもその場で見れるようになっ

とるんよ。将来的には、維持管理・運用BIMのモデルを使ってこういったアプリをつ

くるところまでを一連の流れにしようと思っとる。

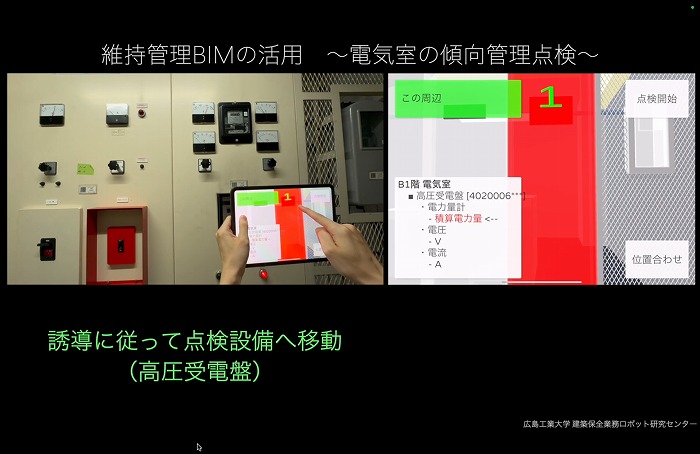

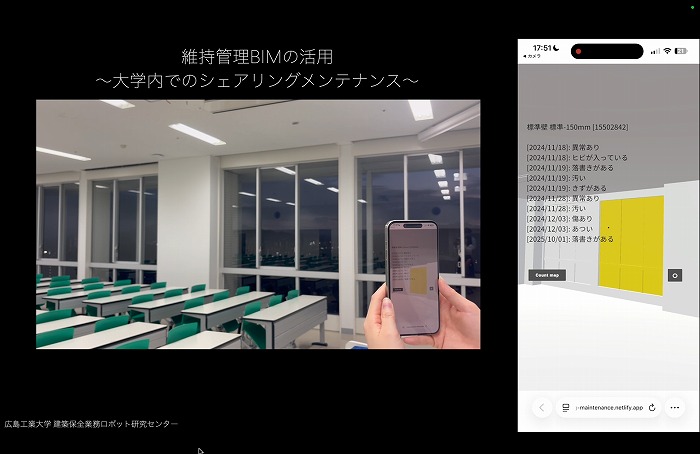

維持管理・運用BIMを活用した点検支援アプリ

杉田宗:維持管理のDXじゃ。

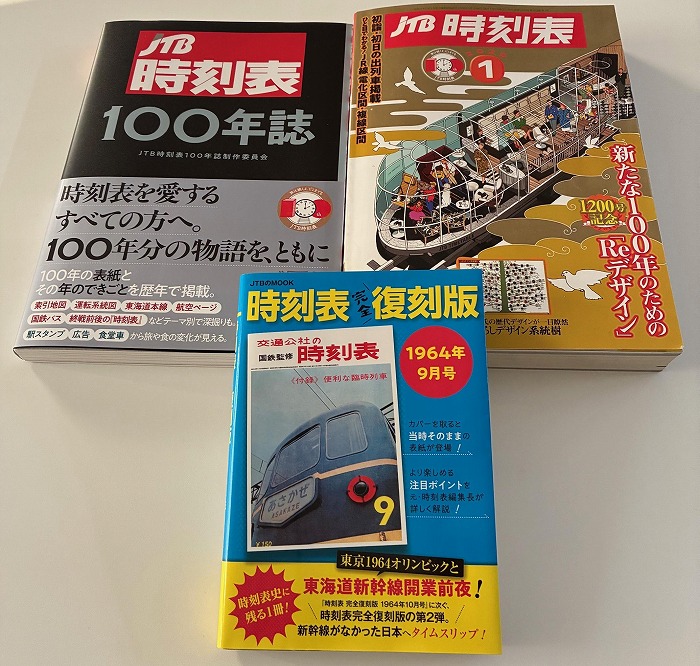

杉田洋:もうひとつ、維持管理ゲームについても紹介した。大学内で設備の不具合を見つけた

ときに、このアプリを使って報告するとHIPポイントがもらえる仕組みを考えとる。

ここにもBIMのモデルが使われていて、壁や空調機など、特定のオブジェクトを選ぶ

と不具合の履歴が見れるようになっとる。このアプリを使って新たな不具合を報告す

ると、位置情報とコメントがデータベースに記録されていって、管理者はそれを見て

対応方法を決める。このように維持管理に関わる人たちを広げていくことを、「シェ

アリングメンテナンス」って呼んどるんよ。

維持管理・運用BIMを活用した維持管理ゲーム

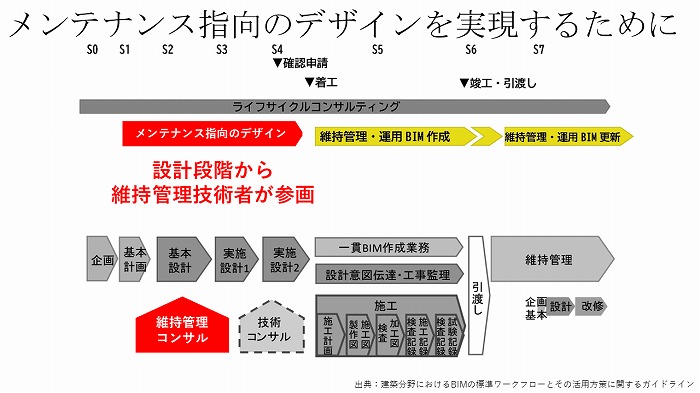

杉田洋:最後には「メンテナンス指向デザイン」についても話したよ。もしも維持管理・運用

BIMに格納された情報を設計者が使える環境を構築するえば、点検に要する時間や

そこへ行くまでの移動時間が把握できるようになる。ということは、それらの時間を

短縮するための検討や最適化したりすることもできるようになるんよ。ここまでの説

明で分かる通り、毎日繰り返されることだからちょっとした改善でも建物が使われる

長い期間を考えると膨大な時間の節約になる。こういったことを設計段階で考えるこ

とが出来れば、より維持管理性の高い建築を作ることが出来る。まさに維持管理のデ

ザインよ。今後は「維持管理コンサル」のような役割の人が設計に加わり、メンテナ

ンス指向のデザインが行われることが重要だと思っとるよ。

維持管理指向デザイン実現のためのワークフロー

杉田宗:杉田三郎建築設計事務所もその領域に進んでいくってことじゃね。

杉田洋:そう、デジタルで設計・施工・維持管理をつなぎ、維持管理で建築の創造力を拡張す

るような設計事務所を目指そうと思う。新しい設計事務所のあり方も示していくこと

が出来るんじゃないかと思っとるんよ。

講演当日の様子